by Daisymupp | Mar 8, 2012 | Politik

Der bayerische Umweltminister Marcel Huber will zum Ausstieg aus der Atomenergie die Wasserkraft als “CO2-neutrale, grundlastfähige und dauerhaft verfügbare erneuerbare Energiequelle” deutlich ausbauen. Dazu will er bis zum Herbst einen Zehn-Punkte-Fahrplan und eine “Gebietskulisse” für einen Ausbau dieser Energieform vorlegen, die seinen Worten nach “einen wichtigen stabilisierenden Beitrag leisten kann, die Diskontinuität der anderen Ökoenergien auszugleichen”. Denn Wind weht nur manchmal, die Sonne scheint selbst im Idealfall nur tagsüber und Gas aus Russland kommt auch nur dann durch die Leitung, wenn es dort nicht gerade selbst gebraucht wird.

Damit in langen kalten Wintern der Strom auch dann nicht ausfällt, wenn die jetzt noch laufenden Kernkraftwerke abgeschaltet sind, will Huber darüber hinaus in den Ausbau der Netze und in die Speicherung volatiler Energien investieren. Neben der Erforschung chemischer Langzeitspeicher betrifft dies auch die bereits jetzt wirtschaftlich einsetzbare Pumpspeichertechnologie, für die das Umweltministerium 2012 eine Studie mit möglichen Standorten veröffentlichen will.

Wasserkraftwerk am Olchinger Mühlbach. Foto: Richard Huber. Lizenz: CC BY-SA 3.0.

Kritik am Ausbau der Wasserkraft, der Netze und der Speicher kommt bislang fast ausschließlich vom organisierten Naturschutz. Der will sogar verhindern, dass die Umgestaltung der Donau für den Schiffsverkehr zwischen Straubing und Vilshofen in einer Form durchgeführt wird, die die Integration von Wasserkraftwerken erlaubt. Mehrheitsfähig dürfte solch eine Position nach dem Atomausstieg allerdings nur sehr bedingt sein: Die BR-Sendung Quer hatte in einem Beitrag zu diesem Thema offenbar so große Mühe, eine Donaustaustufengegnerin aus dem einfachen Volk zu finden, dass sie schließlich auf eine Kanufahrerin zurückgreifen musste, die ihren Luxussport auch weiterhin kostenlos vor der Haustür ausüben will.

Ähnlich verhält es sich beim Bau von Stromtrassen und von Pumpspeichern. Die Naturschutzbürokratie stellt sich hier auf den Standpunkt, dass man Strom lieber so auspreisen sollte, dass er dann verbraucht wird, wenn gerade viel davon zur Verfügung steht. Doch “intelligente” Stromzähler eröffnen Energieanbietern zwar die Möglichkeit zu Kostenfallen (und damit zu mehr Profit) – ihr Einsparpotenzial dürfte aber sehr gering sein: Denn weder das Kochen noch das Beleuchten oder der Betrieb von Freizeitelektronik lassen sich zeitlich beliebig verschieben. Und wenn Waschmaschine und Geschirrspüler nachts plötzlich anspringen und Nachbarn in Mietshäusern regelmäßig um drei Uhr wecken, kommt sehr schnell Lynchstimmung auf.

Außerdem empfiehlt man beim Bund Naturschutz die umfassende Wärmedämmung von Häusern und Photovoltaikanlagen auf dem Dach. Gegen das läuft jedoch eine andere Gruppe Sturm: die Denkmalschützer. Beide Arten von Bedenkenträgern wurden in den vergangenen Jahrzehnten mit beträchtlichen Mitteln öffentlich gefördert und vor allem in den 1970er und 1980er Jahren groß – einer Zeit, in der man massiv auf Atomkraft setzte und meinte, man könne sich ob der Energiefülle, die Kernkraftwerke auf kleinstem Raum liefern, so manchen konservatorischen Luxus in anderen Gegenden erlauben.

Seit einem Jahr hat sich die deutsche Politik jedoch von der Atomenergie verabschiedet. Deshalb müssen nicht nur die Gesetzgeber, sondern auch Behörden und Gerichte neu zwischen Rechtsgütern abwägen, wenn sie über Bauvorhaben entscheiden. Dabei müssen sie auch berücksichtigen, dass ein Blackout im 21. Jahrhundert wesentlich schlimmere Folgen haben würde als vor 30 oder 40 Jahren. Denn heute läuft praktisch keine Heizung mehr ohne Strom. Und Kohleöfen, mit denen man das Schlimmste verhindern könnte, gibt es schon wegen der geschlossenen Kamine kaum mehr irgendwo.

Source : http://www.heise.de/tp/artikel/36/36543/1.html

Von Peter Mühlbauer in Telepolis > Politik > Meinung

by Daisymupp | Mar 4, 2012 | Energie und Klima

Immer mehr ländliche Gemeinden und Regionen in Deutschland betreiben die “Energiewende von unten”, indem sie ihre Strom- und Wärmeversorgung selbst in die Hand nehmen.

“Es gibt einen Punkt, da gibt es kein Zurück mehr, sondern nur noch den Weg nach vorn.” Für Markus Bohnert, Forstrevierleiter der 2500-Seelen-Gemeinde St. Peter im Hochschwarzwald und heute einer der beiden Vorstände der Genossenschaft Bürgerenergie St. Peter, kam dieser Punkt ziemlich früh. Denn kurz nachdem sich die Initiatoren im Herbst 2008 zum ersten Mal zusammenfanden, entschloss man sich, ein externes Planungsbüro mit ins Boot zu holen, um die gemeinsame Idee eines lokalen Nahwärmenetzes zu konkretisieren. Nun waren die ersten Kosten absehbar, das Projekt nahm seinen Lauf.

Im Mai 2010 war Baubeginn, im November 2010 ging das erste Teilnetz in Betrieb und Ende September 2011 wurden die letzten der geplanten 166 Hausanschlüsse vollendet. Über fünf Millionen Euro wurden investiert, und die Rechnung ist für alle Beteiligten aufgegangen: Die Wärmeabnehmer im Dorf erhalten günstige und klimafreundliche Energie, 900.000 Liter Heizöl pro Jahr werden eingespart, und im Ort kan man sich über die Auszeichnung als sechzehntes “Bioenergiedorf” Baden-Württembergs freuen.

Bioenergiedorf St. Peter: Auf dem Land gibt es noch viel Potenzial für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Bild: Reinhard Huschke

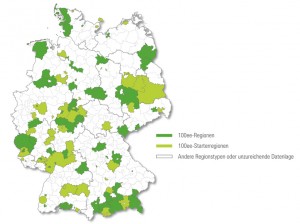

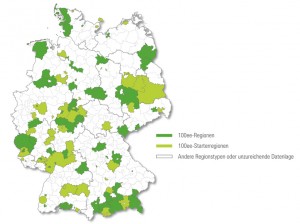

Eine Erfolgsgeschichte, derer es mittlerweile viele gibt. Denn die eigene Energie – sei es Strom oder Wärme oder beides – vor Ort selbst zu erzeugen, liegt im Trend: Nach Angabe des Kassler Kompetenznetzwerkes Dezentrale Energietechnologien (deENet) gab es im Januar 2012 bereits 129 100%-EE-Regionen, die sich das Ziel einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien gesetzt haben, mit knapp 19 Millionen Einwohnern. Hinzu kommen 76 Bioenergiedörfer, bei denen die Wärmegewinnung aus Biomasse im Vordergrund steht.

Ideelle und wirtschaftliche Motive gehen Hand in Hand

Um den Nutzen lokaler oder regionaler EE-Projekte zu erkennen, muss man nicht unbedingt das globale Argument des Klimaschutzes bemühen – es gibt auch ganz handfeste, ökonomisch begründbare Motive, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Im Idealfall profitiert eine Kommune durch die Selbstversorgung mit Energie gleich mehrfach: durch verlässliche, von den Preissteigerungen bei Öl und Gas weitgehend abgekoppelte Energiepreise, durch Gewinne aus dem Betrieb der Anlagen oder aus Pacht und Steuereinnahmen, durch Ankurbelung der lokalen Wirtschaft (wiederum verbunden mit Steuermehreinnahmen für die Kommune), wenn einheimische Betriebe an Bau, Betrieb und Wartung der Anlagen beteiligt werden oder die Zulieferung von nachwachsenden Rohstoffen übernehmen; und schließlich kann eine Gemeinde, die offen ist für neue Wege in der Energieversorgung, sogar einen touristisch verwertbaren Imagegewinn erzielen. Ebenfalls von Bedeutung, wenngleich nicht in Euro und Cent messbar, ist die stärkere Identifikation der Bürger mit ihrer Gemeinde durch gemeinsam verwirklichte Projekte.

Gemeinden und Regionen auf dem Weg in die Energieautonomie, Stand Januar 2012. Die grünen Flächen werden immer größer und umfassen mittlerweile knapp 30% der Republikfläche. Bild: deENet

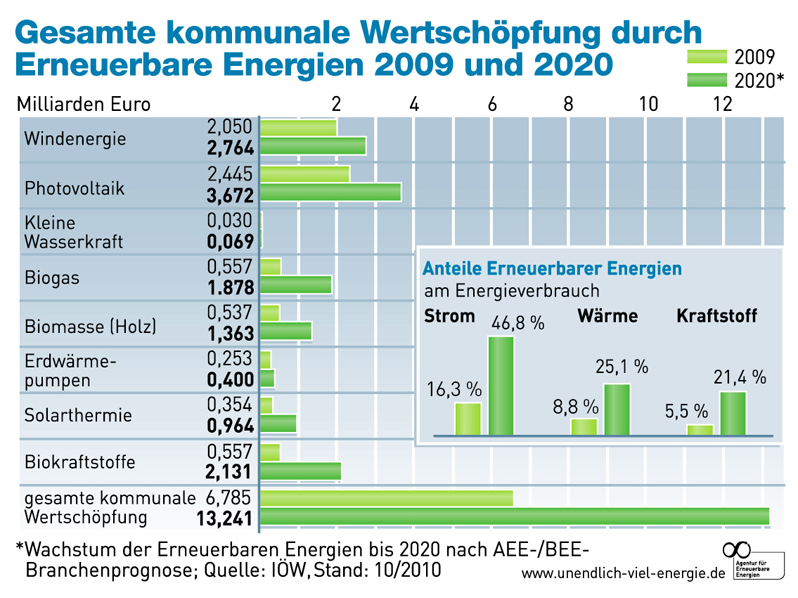

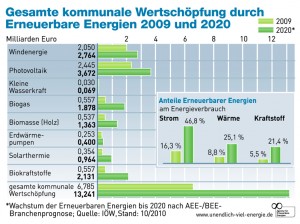

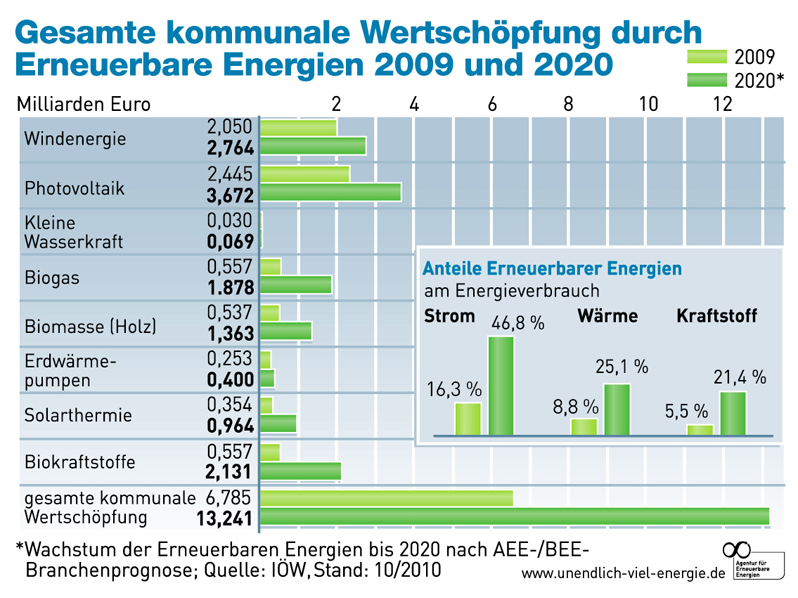

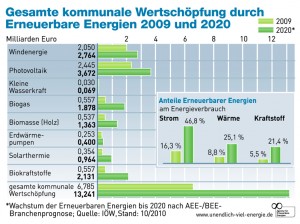

Den materiellen Gewinn, den die deutschen Kommunen Jahr für Jahr aus ihrem Engagement für die Erneuerbaren ziehen, hat das Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung im Jahr 2009 in einer Studie mit dem Titel “Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien” untersucht. Für das Jahr 2009 wurde eine Wertschöpfung von 6,8 Milliarden Euro hochgerechnet, wobei jeweils etwa ein Drittel auf die Energieträger Sonne und Wind entfallen. Im Jahr 2020 könnten es auf der Basis der Ausbauprognosen des Bundesverbandes Erneuerbare Energien (BEE) bereits über 13 Milliarden Euro sein.

Nicht nur das Klima profitiert: Projekte zur Energieautonomie zahlen sich auch wirtschaftlich aus. Bild: Agentur für Erneuerbare Energien

Die Chancen der eigenen Energieerzeugung stehen also außer Frage – trotzdem ist aus der Idee der Energieautonomie bisher noch keine Massenbewegung geworden. Rolf Pfeifer, Geschäftsführer des Freiburger Beratungsunternehmens Endura kommunal, weiß aus eigener Erfahrung, woran das liegt: “Es gibt viel zu wenig unabhängige Expertise.” Der Beratungsbedarf in den Gemeinden sei enorm, vielfach gäbe es nur laienhaftes Wissen oder gar Vorurteile gegenüber den Erneuerbaren, sodass sich viele Gemeinden “in einer Art Starrezustand” befänden. “Wenn man ihnen deutlich machen könnte, dass praktisch jede Gemeinde Potenzial hat, durch Einsatz erneuerbarer Energien oder Verbesserung der Energieeffizienz Kosten zu sparen und Gewinne zu machen, würde sich viel mehr bewegen.” Hilfreich seien deshalb positive Vorbilder wie die Bioenergiedörfer, aber ohne Anstoß von außen bewege sich in der Regel nichts.

Nur wenige Gemeinden schöpfen ihr Potenzial aus

Solche Anstöße kommen häufig von Seiten engagierter Bürger, noch häufiger allerdings von Seiten externer Projektentwickler. So wichtig Rolf Pfeifer es findet, dass “überhaupt etwas in Bewegung kommt”, so sehr bedauert er, dass sich Kommunen nur selten selbst engagieren. Er sieht insbesondere für ländlich geprägte Regionen einen großen Handlungsspielraum, da hier in der Regel genügend nutzbare Fläche für EE-Projekte vorhanden sei.

Deutlich mehr tun könnte sich nach Pfeifers Vorstellungen zum Beispiel in seinem Heimatland Baden-Württemberg. Im “Ländle” ist nach der grün-roten Regierungsübernahme ein Ende der bisherigen restriktiven Windkraftpolitik absehbar. “Viele Gemeinden mit windhöffigen Standorten geraten hier zunehmend unter Handlungsdruck durch Bürger und Projektentwickler”, hat der Endura-Geschäftsführer beobachtet. Die Entscheidung, das komplexe Thema einem Projektentwickler zu überlassen, sei da schnell getroffen, aber möglicherweise vorschnell: “Wenn eine Gemeinde das einzige Grundstück, das für eine Windanlage geeignet ist, an einen Investor gibt, ist ihr Potenzial möglicherweise für die nächsten 100 Jahre erschöpft.” Gemeinden sollten sich vor einer solchen Entscheidung zunächst in aller Ruhe Gedanken machen, wo sie grundsätzlich hinwollen und sich nicht von Externen in eine bestimmte Richtung drängen lassen.

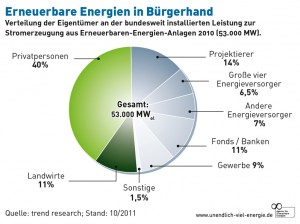

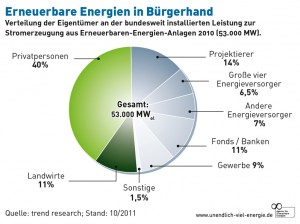

Dezentrale Struktur: Ein Großteil der EE-Erzeugung befindet sich in privater Hand. Der Anteil von Anlagen im kommunalen Eigentum ist allerdings noch verschwindend gering (unter "Sonstige"). Bild: Agentur für Erneuerbare Energien

Trotzdem passiere genau dies immer wieder: “Häufig lassen sich die Kommunen mit Brosamen abspeisen. Im Unterschied zu einer von einem Investor gebauten Windanlage kann eine Anlage im Eigentum der Gemeinde über 20 Jahre rund das Zehnfache einspielen. Die jährlichen Mehreinnahmen summieren sich leicht zu sechsstelligen Beträgen.” Von privaten Anlagen verblieben bei der Gemeinde nur die Pacht und die Gewerbesteuer, nicht aber die Einnahmen aus dem Energieverkauf, beispielsweise durch Einspeisevergütungen. Rolf Pfeifers Plädoyer ist daher eindeutig:

Wenn wir die Energiewende wirklich ernst nehmen, ist es dringend notwendig, die Kommunen zu stärken, indem sie selbst vom EE-Ausbau profitieren. Selbst an Energiegenossenschaften und Bürgeranlagen können sich nur die beteiligen, die Geld haben. Von einer kommunalen Anlage profitieren alle.

Das häufig vorgebrachte Argument, die Gemeinde habe nicht genügend finanzielle Mittel, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen, sei in der Regel nicht stichhaltig: “Es gibt hierfür angepasste Finanzierungsmodelle, die eine Finanzierung ohne Belastung des kommunalen Haushalts ermöglichen.” Als Beispiele nennt Pfeifer Kommunalbürgschaften oder den Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zu einem Zweckverband, um das finanzielle Risiko zu verteilen.

Vorreiterrolle für das Paderborner Land

Im Unterschied zu Rolf Pfeifer verfolgt Willi Ernst, Solarpionier der ersten Stunde, nicht in erster Linie das Ziel, dass die Kommunen selbst aktiv werden – ihm würde es schon genügen, wenn die kommunalen Verwaltungen in seiner Heimat Paderborn vielversprechende Initiativen von Seiten der Bürger nicht blockieren würden. “Dutzende von Bau- und Repowering-Anträgen für Windräder, die auf Genehmigung warten, werden durch Verwaltungshandeln sehr verzögert”, beklagt Ernst.

Dabei gäbe es viel Potenzial: Nach Ernsts Schätzung wäre eine Verdoppelung der Windleistung von aktuell rund 200 Megawatt allein durch Repowering möglich, durch Erschließung weiterer geeigneter Standorte sogar eine Verdreifachung. Bei der Solarenergie hält er langfristig sogar eine Steigerung um das 25-fache von aktuell 20 auf 500 Megawatt für möglich. Auch der Anteil von Biogas könnte von heute 7 Megawatt noch deutlich zulegen.

Um den heimischen Elan für die Energiewende nach den Ereignissen in Fukushima zu nutzen, berief Willi Ernst im Juni 2011 gemeinsam mit Gleichgesinnten den “Runden Tisch Paderborner Land 100% erneuerbar” ein. Der Name ist Programm: Die Region soll bei der hundertprozentigen Versorgung “eine Vorreiterrolle übernehmen”, die Energiewende soll hier deutlich schneller vonstatten gehen als im Bund. Um diese Ziele verbindlich festzuschreiben, strebt Ernst auch eine Aufnahme der Stadt Paderborn und anderer Gemeinden der Region in den Kreis der 100%-EE-Regionen an.

Heizzentrale in St. Peter: Der Holzhackschnitzel-Heizkessel mit 1,5 MW Leistung soll im Laufe dieses Jahres durch ein Holzgas-BHKW ergänzt werden. Bild: Reinhard Huschke

Um eine mögliche Blockadehaltung bei den Kommunen aufzuberechen, haben Willi Ernst und seine Mitstreiter einen “sozialverträglichen Ansatz” entwickelt. So sollen Bürger-Energiegenossenschaften, wie heute schon bei einigen Windparks der Fall, einen Teil ihrer Erlöse an die Gemeinden abgeben mit dem Ziel, Vereine oder sonstige soziale Aktivitäten zu fördern. Damit will man nicht nur “Zustimmung erkaufen”, sondern signalisieren, dass “nicht nur ein paar Private von einem EE-Projekt profitieren, sondern die ganze Region”. Dazu gehört auch ein Pachtkonzept, das das bei Windkraft übliche “Hauen und Stechen um Flächen” vermeiden soll, sowie die Option für die Gemeinden, den in der Region produzierten Strom unter Marktpreis einkaufen zu können.

Dies soll, wie Ernst betont, auch als “politisches Signal verstanden werden, dass Windstrom heute schon konkurrenzfähig zum klassischen Strommix” sei. Zum Beispiel sollten Kommunen, die Windkraft gefördert hätten, in Form günstiger Direktlieferverträge profitieren. Eine Gemeinde im Kreis Paderborn tut dies bereits: Einwohner von Lichtenau-Asseln können ihren Strom seit Mai 2011 direkt aus dem einheimischen Windpark zu einem Tarif beziehen, der fünf Prozent unter dem RWE-Standardtarif liegt. Um eine hundertprozentige Stromlieferung aus erneuerbaren Energien auch bei Windflaute zu sichern, kooperiert der Windparkbetreiber mit dem Leipziger Stromhändler Clean Energy Sourcing. “Dies ist meines Wissens der erste direkte EE-Stromliefervertrag in Deutschland”, freut sich Willi Ernst und hofft, dass das Angebot Schule machen wird.

Die eigenen Möglichkeiten erkennen

Wie gelangt man nun am besten zur kommunalen oder regionalen Energieautonomie? Rolf Pfeifer empfiehlt interessierten Gemeinden, in einem ersten Schritt die eigenen EE-Potenziale zu untersuchen und mögliche Akteure zu identifizieren. Welche erneuerbaren Energieträger könnten zum Einsatz kommen? Stehen geeignete Dächer für Photovoltaikanlagen zur Verfügung? Gibt es windhöffige Flächen? Ist ein geeigneter Flusslauf für die Installation eines Wasserkraftwerks vorhanden? Gibt es Forst- und/oder Landwirte in der näheren Umgebung, die Biomasse anbauen und liefern können?

Außer der Energieerzeugung sollte man bei der Entwicklung eines kommunalen Energiekonzeptes auch das Thema Energieeffizienz auf dem Plan haben. Vielleicht lässt sich ja durch energetische Sanierungen von Privathäusern und öffentlichen Bauten schon so viel Energie einsparen, dass eine geringere Energieproduktion ausreicht, um die Gemeinde “100 Prozent erneuerbar” zu machen.

Bei der ersten Orientierung kann ein Blick auf andere Gemeinden hilfreich sein, die den Weg zur Energieautonomie bereits eingeschlagen haben. Eine Übersicht vermitteln einschlägige Internetseiten und Publikationen, die auch sonst umfangreiche Hinweise zur Planung und Realisierung regionaler EE-Projekte geben (siehe Kasten 1). Eine schnelle Übersicht über rund 120 Best-Practice-Beispiele kann man sich beispielsweise im Kommunalatlas verschaffen.

Eins zu eins lassen sich die Erfahrungen anderer Gemeinden allerdings nicht übernehmen, wie Rolf Pfeifer betont: “Jede Gemeinde ist einzigartig. Sie können ein Konzept niemals einfach kopieren.” Deshalb kann es bereits in der Anfangsphase sinnvoll sein, kompetente Fachleute hinzuzuziehen, die einen “Blick” für verborgene Potenziale haben. Möglicherweise finden sich diese ja sogar im Ort selbst.

Kasten 1 : Infos zur kommunalen Energieautonomie

- Literatursammlung unter www.energieautonome-kommunen.de

- Kraftwerke für jedermann

- Erneuerbare-Energie-Projekte in Kommunen – Erfolgreiche Planung und Umsetzung

- Kompass für die Entwicklung nachhaltiger 100%-Erneuerbare-Energie-Regionen

- Regionale Erfolgsbeispiele auf dem Weg zu 100% EE

- Leitfaden “Wege zum Bioenergiedorf”

Hat man sich eine qualitative Übersicht verschafft, folgt im zweiten Schritt eine quantitative Bestandsaufnahme und Datenerhebung zu Erzeugungspotenzialen und Energieverbräuchen im Ort. Diese mündet in die Formulierung konkreter Projektvorschläge, die im dritten Schritt auf ihre Machbarkeit und die Auswirkungen auf die Gemeinde untersucht werden.

Sichtbare Fortschritte sind wichtig

An diesem Punkt weiß die Gemeinde, was sie will und was (vermutlich) geht und was nicht. Trotzdem, die Mühsal der Ebene beginnt erst jetzt, im vierten Schritt, der Projektplanung und -finanzierung: “EE-Projekte sind oft nicht trivial”, weiß Rolf Pfeifer. Von juristischen Fragen über Finanzierungsmöglichkeiten, Förderprogramme und Betreibermodelle bis hin zu technischen Details gibt es eine Menge zu klären. “Diese Komplexität überfordert viele Gemeinden, die hierfür weder über ausreichend Personal noch über die nötige Expertise verfügen.” Leider komme es dann nicht selten vor, dass die im Rahmen des Konzeptes ermittelten Projektideen den fünften und letzten Schritt – die Umsetzung – gar nicht mehr erlebten. Deshalb begleitet Rolf Pfeifer seine Projekte vorzugsweise auch in der Realisierungsphase weiter. “Der Erfolg eines guten Konzeptes zeigt sich nicht an der Menge des produzierten Papiers, sondern an der Anzahl der im Anschluss erfolgreich umgesetzten Projekte”, so sein Credo.

In St. Peter hat man sich von der Größe der Aufgabe nicht bange machen lassen. Relativ schnell sei klar gewesen, dass das Nahwärmeprojekt in Form einer Genossenschaft organisiert werden sollte, “um selbständig und unabhängig von politischen Fraktionen agieren zu können”, so Genossenschaftsvorstand Markus Bohnert. Eine Realisierung in kommunaler Regie habe nie zur Debatte gestanden. “Persönlich glaube ich auch, dass durch die Genossenschaft eine deutlich größere Akzeptanz in der Bevölkerung entstanden ist. Die jährlichen Mitgliederversammlungen der Genossenschaft sorgen für größere Transparenz, als dies bei einem kommunalen Eigenbetrieb der Fall gewesen wäre.” Vom persönlichen Einsatz der Initiatoren einmal ganz abgesehen: Hätte die Gemeinde diese ehrenamtlich erbrachten Leistungen einkaufen müssen, wäre wohl nichts aus dem Projekt geworden: “Das wäre ein Betrag in der Größenordnung von 200-300.000 Euro gewesen, den man dann auf den Wärmepreis hätte umlegen müssen”, schätzt Bohnert.

Ganz auf die eigenen Kräfte haben sich Markus Bohnert und seine Mitstreiter allerdings auch nicht verlassen: “Wir haben es bewusst anders gemacht als andere Projekte, die vollkommen auf Eigeninitiative setzen.” So wurde frühzeitig ein externes Planungsbüro eingebunden, um von vornherein fachliche Unterstützung zu haben. So sei es möglich gewesen, bald “Nägel mit Köpfen” zu machen. “Es war optimal, dass wir nach 18 Monaten mit dem Netzbau beginnen konnten.” Die Genossenschaft war gegründet, die Finanzierung gestemmt und die technischen Vorabklärungen gemacht. “Wenn ein Projekt zu lange im eigenen Saft gärt, wird es für die Mitglieder ein Problem, weil sie dann nicht mehr dran glauben. Es muss sichtbar vorangehen.” Jede Verzögerung hätte zudem die Kosten weiter in die Höhe getrieben.

Das größte Bauvorhaben seit dem Kloster: Neun Kilometer Wärmeleitungen wurden in den Straßen des Schwarzwalddorfes St. Peter verlegt. Bild: Bürgerenergie St. Peter eG

Von Anfang an seien die Bürger sehr offen für das Nahwärmeprojekt gewesen, erzählt Bohnert, selbst die Beeinträchtigungen durch zweijährige Bauphase wurde weitgehen klaglos toleriert. “Immerhin war das die größte Baumaßnahme im Ort seit dem Bau des Klosters.” Die geringen Widerstände in der Bevölkerung mögen auch damit zusammenhängen, dass St. Peter bereits eine Tradition in der Nutzung erneuerbarer Energien hat. Bei der Stromversorgung ist die Energieautonomie mit mehreren Windrädern, Wasserkraftwerken und Photovoltaikanlagen schon lange erreicht. Im Wärmebereich gab es bereits diverse solarthermische Anlagen und Holzheizungen. Da war das Nahwärmenetz sozusagen das Tüpfelchen auf dem i, wenn auch ein großes.

Nahwärmenetz St. Peter

- Trassenlänge 9.000 m inkl. Hausanschlüsse

- Versorgung von 60% der Privathaushalte im Ortskern sowie der öffentlichen Gebäude

- 166 Wärmeabnehmer

- Leistung Hackschnitzelkessel 1,5-2,0 MW (thermisch)

- Holzgas-BHKW (geplant für 2012): 330 kW (thermisch), 180 kW (elektrisch)

- 2 Ölkessel für Notfälle und Spitzenlast, Leistung 1.750 kW bzw. 920 kW

- Wärmeerzeugung 7.000 MWh/a, Stromerzeugung 1.100 MWh/a

- Anteil Energieerzeugung aus Holzhackschnitzeln > 90%

- Ersatz von 900.000 l Heizöl

- Einsparung von 2.700 t CO2

- Investitionskosten 5,13 Mio. Euro, davon 1,25 Mio. Euro aus Fördermitteln und Baukostenzuschüssen der Anschlussnehmer

- Kosten pro Hausanschluss 3.000-7.000 Euro (zzgl. KfW-Zuschuss von durchschnittlich 3.000 Euro)

Quelle: Bürgerenergie St. Peter eG

Wesentlich für das Gelingen des Millionenprojektes war zudem die frühzeitige Einbindung aller relevanten Akteure. Die Gemeinde signalisierte, die kommunalen Gebäude an das Wärmenetz anschließen zu wollen, auch das Kloster wurde zum Wärme-Großabnehmer. Baufirmen und Brennstofflieferanten aus dem Ort oder der Nachbarschaft wurden bei der Auftragsvergabe bevorzugt und sind, ebenso wie die Wärmeabnehmer, entscheidungsbefugte Mitglieder der Genossenschaft. Im Unterschied zu einem Investorenprojekt profitieren die Wärmeabnehmer von einer Energieversorgung zum Selbstkostenpreis, es gibt keine Gewinnmarge. Und auch diejenigen, die weder als Wärmeabnehmer noch als Lieferant unmittelbare Nutznießer sind, sollen langfristig beteiligt werden: In der Satzung der Genossenschaft ist – analog zu Willi Ernsts Konzept in Paderborn – festgelegt, dass künftige Überschüsse sozialen und karitativen Ziele in der Gemeinde zugute kommen sollen.

Energie vom Land für die Städte

Dass man in St. Peter nicht nur auf Strom-, sondern auch auf Wärmeautonomie gesetzt hat, findet Rolf Pfeifer vorbildlich: “Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es ein riesiges Problem, dass sich die ganze Welt über die Stromproduktion unterhält, weil sich dort die größten Margen erwirtschaften lassen. Dabei macht Strom nur 20 Prozent unseres privaten Energieverbrauchs aus.” Man müsse eigentlich sehr viel mehr in Wärmeanlagen und Nahwärmenetze investieren, “aber das ist ein sehr aufwändiges Geschäft, jeden einzelnen Haushalt von einem Anschluss zu überzeugen. Deshalb fällt das Thema Wärme oft hinten runter.”

Auch beim Nahwärmeprojekt in St. Peter war es die entscheidende Hürde, eine “kritische Anschlussdichte” zu erreichen. Als Kriterium wurde festgelegt, dass auf 100 m Leitung mindestens 10.000 Liter Öl ersetzt werden mussten. Straße für Straße wurde hierfür Überzeugungsarbeit geleistet. Wer dem Anschluss an das Wärmenetz zustimmte, profitiert heute von einem Kostenvorteil von rund 25 Prozent im Vergleich zum aktuellen Heizölpreis und kann sich zudem auf eine langfristige Preisstabilität verlassen, da zwei Drittel des Nahwärmepreises auf die Investitionskosten mit langfristiger Zinsbindung entfallen und somit nicht steigen können.

Ob Strom oder Wärme, trotz aufmerksamkeits- und finanzstarker Großprojekte wie Offshore-Windparks und Desertec geht der Trend zur Regionalisierung weiter, da sind sich die befragten Experten einig. “Großkraftwerke sind nur nötig, um Deutschland als Industriestandort zu sichern”, betont Rolf Pfeifer. “Für die Privathaushalte würde man mit den Erneuerbaren locker hinkommen.” Auch in der Gründung vieler neuer Stadt- und Gemeindewerke drücke sich dieser Trend zur Regionalisierung aus. “Ich bin sicher, dass sich in den Kommunen in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine enorme Dynamik entfalten wird. Wir stehen noch am Anfang eines langwierigen Prozesses, merken aber schon, wie es rumort.”

Auch Willi Ernst sieht die ländlichen Gemeinden und Regionen vor einer großen Zukunftsaufgabe. Sie müssten langfristig nicht nur sich selbst, sondern auch die benachbarten Großstädte mit Energie beliefern, da diese nicht genügend Flächenpotenzial für eine Selbstversorgung aus erneuerbaren Energien hätten. “Früher wurde das Land aus den Städten mit Energie beliefert, in Zukunft muss der ländliche Raum die städtischen Ballungsgebiete mitversorgen. Über das Gelingen der nationalen Energiewende wird also in den Dörfern entschieden.”

Source : http://www.heise.de/tp/artikel/36/36464/1.html

Von Reinhard Huschke in Telepolis > Energie

Damit Brandschutzvorschriften dem Bau nicht entgegenstehen und es zu keinem “flammenden Inferno” kommt, wird das Hochhaus-Holz den Plänen des Architekturbüros nach mit einer Gipsbeschichtung überzogen, die ein Feuer angeblich zwei Stunden lang aufhält. Dem Verrotten will man dadurch entgegenwirken, dass man den Holzrahmen nicht dem Wetter aussetzt, sondern mit anderen Materialien verschalt, so wie das auch mit Stahlbeton häufig gemacht wird.

Damit Brandschutzvorschriften dem Bau nicht entgegenstehen und es zu keinem “flammenden Inferno” kommt, wird das Hochhaus-Holz den Plänen des Architekturbüros nach mit einer Gipsbeschichtung überzogen, die ein Feuer angeblich zwei Stunden lang aufhält. Dem Verrotten will man dadurch entgegenwirken, dass man den Holzrahmen nicht dem Wetter aussetzt, sondern mit anderen Materialien verschalt, so wie das auch mit Stahlbeton häufig gemacht wird.