by Daisymupp | Jun 30, 2011 | Kultur, Mobilité

Vor einigen Jahren gab es in der FAZ-Beilage “Technik und Motor”, deren Autotests manches Mal durch Wortwahl und Beschreibungen glänzen, so dass sich damit die ganze Besatzung eines Stehausschanks unterhalten läßt, einen Bericht über technische Weiterentwicklungen bei den Einparkhilfen – der sich leider nicht mehr auffinden lässt. Haften blieb aber das beinahe kulturpessimistische Fazit, das der Idee folgte, die Welt der Autofahrer würde damit langweiliger.

Tatsächlich gibt es aber auch 2011 noch aufregende Abenteuer beim Einparken zu erleben, wenn es etwa gilt, an einem Frühlingssamstagvormittag den letzten freien Parkplatz vor einem Gartencenter zu belegen und der Gegner ein schwerfälliger Audi Q 7 ist, der eigentlich später kam, dessen Besatzung, b-prominente Gattin samt Weimaraner, aber aussteigt, um eben diesen Platz zu “reservieren”..Geschicklichkeit wird auch dort verlangt, wo sich die einzige und ziemlich knappe Lücke zwischen Edelkarrossen vor einem gut gefüllten Straßencafé auftut.

Dass piepsende Warnsignale an Bord neuerer Autos nicht immer vermögen, was der FAZ-Autor damals mit einiger Schwermut argwöhnte, war neulich deutlich am lauten scheppernden Aufschrei eines widerspenstigen eisernen Einfahrtstores zu hören, das vom Heck eines A-Klasse-Fahrzeugs zurück in seine Halterung gestoßen wurde, leider auf Höhe der Rückleuchten. Nur die Frau, die gleich darauf ausstieg, war noch lauter. Sie war es auch schon zuvor im Wageninneren, wie der Gatte draußen betonte.

Alte Kulturtechnik und Vorurteile

Allen technischen Innovationen zum Trotz: Thema Nummer 1 beim Einparken – weitergehende Interpretionen von Filmwissenschaftlern, die es als Metapher für den Liebesakt begreifen, einmal unberücksichtigt – bleibt der Geschlechterkampf, wie das obige Beispiel andeutet und eine aktuelle Umfrage im Auftrag von Ford dokumentiert. Die Studie war, so berichtet das Handelsblatt, im Zusammenhang mit der Markteinführung Fords von “automatischen Parkassistenten” in Auftrag gegeben worden.

Das Ergebnis könnte auch aus dem letzten Jahrhundert stammen: In Deutschland meinen 60 Prozent der befragten 870 Autofahrer und 40 Prozent der Autofahrerinnen, “dass Männer ein Auto grundsätzlich besser einparken können als Frauen”. Der gegenteiligen Ansicht waren insgesamt nur 14 Prozent – und nur jede vierte Frau.

Ebenfalls ein Viertel, diesmal Männer wie Frauen, gestanden darüberhinaus, dass sie immer mehrere Einparkversuche brauchen, was laut >Handelsblatt Freude bei Fordmanagern auslösen könnte, weil Einparkhilfen möglicherweise ein Verkaufsargument sind.

Fußgängerparadiese

Manches deutet daraufhin, dass Parken künftig zur Hauptaufgabe von Autos wird, bei immer weniger Parkplatzangebot in der Stadt. Ob Einparkhilfen dadurch nötiger werden, steht allerdings noch nicht fest. Denn außerhalb der engen Straßen in den Innenstädten finden auch Zivilsationsaussteiger in alten Wohnmobilen lässig Platz ohne großes Manövrieren (und ohne sich vor einem Fachpublikum wie auf dem Campingplatz auszeichnen zu müssen): Europa hat eine Umkehr in der Parkplatzpolitik vollzogen, einen “U-Turn”, so das Ergebnis einer Untersuchung des amerikanischen Institute for Transportation and Development im Januar dieses Jahres.

Parking is everywhere in the United States, but it’s disappearing from the urban space in Europe

Die zugrundeliegende Strategie, Autos von Innenstädten fernzuhalten und das Parken außerhalb als bessere Option zu favorisieren, wird auch von einem aktuellen Bericht in der New York Times mit ungläubigen Staunen aufgenommen. Sieht es nach der Auffassung der Zeitung doch ganz so aus, als ob die Europäer – modellhaft werden die Städte Kopenhagen, Wien, Zürich und München genannt – “Fußgängerparadiese” errichten wollen, statt, wie in den USA, die Mobilität der Autofahrer in den Städten zu verbessern.

Demgegenüber würden in den genannten europäischen Städten Autofahrer von außerhalb durch Rotphasen auf den Zugangsstraßen in die Innenstädte, durch “Umweltzonen” und gesalzen teueres Parken bei immer weniger Parkangebot so frustriert, dass immer mehr Autofahrern die Angebote der öffentlichen Verkehrsmittel (Park&Ride) lukrativer erscheint.

Sihl City, a new Zurich mall, is three times the size of Brooklyn’s Atlantic Mall but has only half the number of parking spaces, and as a result, 70 percent of visitors get there by public transport, Mr. Kodransky (der Autor der o.g. “U-Turn-Studie”, Anm. d. Verf.) said.

In Copenhagen, Mr. Jensen, at the European Environment Agency, said that his office building had more than 150 spaces for bicycles and only one for a car, to accommodate a disabled person.

Als Resümé zitiert der Artikel einen Vertreter der Zürcher Stadtverwaltung, der sich in anderen Städten nur schwer daran gewöhnen kann, dass er so oft und so lange darauf warten muss, bis er die Straße überqueren kann. Er könne den Gedanken nicht ausstehen, dass er als Fußgänger weniger wert sei als ein Auto: “I can’t get used to the idea that I am worth less than a car.”

Source : http://www.heise.de/tp/artikel/35/35030/1.html

Von : Thomas Pany in Telepolis > Kultur

by Daisymupp | Jun 30, 2011 | Energie und Klima

Kleine Ursache große Wirkung. Quallen haben nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters die Filter des Kühlwasserzuflusses in einem britischen AKW verstopft. Zwei Reaktoren in der Nähe vom schottischen Edinburgh mussten abgeschaltet werden. Auf der britischen Insel hat es derlei Vorfälle bisher selten gegeben, in Japan sollen sie hingegen nach dem Agenturbericht öfter vorkommen.

Quallen können in sehr großer Zahl auftreten. Durch die Überfischung vieler Arten und Meere haben sie bzw. ihre Larven weniger Fressfeinde. Außerdem werden sie von der Erwärmung der Meere begünstigt. Mit dem zunehmenden Klimawandel müssen sich AKWs, die mit Meerwasser kühlen, vermehrt auf derlei Probleme einstellen.

Unterdessen haben, wie berichtet, im US-Bundesstaat Nebraska am AKW Fort Calhoun bereits vergangenen Sonntag die Flutbarrieren versagt. Luftaufnahmen zeigen, dass das Wasser des über die Ufer getretenen Missouri bis an die Reaktorgebäude vorgedrungen ist. Das AKW wurde bereits vor Wochen abgeschaltet, als das Hochwasser begann (siehe auch Missouri Hochwasser bedroht Atomkraftwerke und AKW weiter von Hochwasser bedroht), muss aber zur Kühlung weiter mit Strom versorgt werden. Andernfalls würde ähnlich wie in Fukushima die sogenannte Nachwärme den Reaktorkern stark erhitzen, was im schlimmsten Fall zu dessen Schmelze führen könnte. Die Nachwärme entsteht durch den Zerfall von radioaktiven Isotopen, die wiederum ein Produkt des Uranzerfalls sind.

Ein jüngst vorgelegter Sicherheitsbericht der US-Aufsichtsbehörde NRC, der nach der Katastrophe in Fukushima am 11. März in Auftrag gegeben wurde, hat nach Meldungen in US-Medien Defizite in der Ausrüstung für Notfälle festgestellt. In 60 AKWs habe es Missstände gegeben. Dazu gehörten schlechte Ausbildung des Personals, fehlende oder kaputte Austrüstung sowie undurchdachte Bauten, wie ein Zaun, der im Ernstfall das Abpumpen bei Hochwasser ver- oder stark behindern würde. In einem Fall waren mehrere tragbare Pumpen funktionsuntüchtig, die im Falle einer drohenden Überflutung Wasser von den sensiblen Anlagen fernhalten sollen.

In der Zusammenfassung des NRC heißt es: „While individually, none of these observations posed a significant safety issue, they indicate a potential industry trend of failure to maintain equipment and strategies required to mitigate some design and beyond design-basis events.“

Source : http://www.heise.de/tp/blogs/2/150073

von : Wolfgang Pomrehn in Telepolis > Energie und Klima-News

by Daisymupp | Jun 25, 2011 | Energie und Klima, Erneuerbare Energien

In der aktuellen Diskussion um die letzten Modalitären für das neue EEG plädiert der Bundesverband WindEnergie (BWE) für eine Rückbesinnung auf die Windkraft an Land und kritisiert eine Bevorzugung der großen Energiekonzerne und eine Fokussierung auf die Offshore-Windparks der Energiekonzerne. Die Bundesregierung denke immer noch in der alten Kraftwerkslandschaft, kritisiert der BWE-Präsident Hermann Albers.

Der BWE bezieht sich auf eine Untersuchung des IWES-Fraunhofer-Instituts, wonach – wenn man alle Naturschutzgebiete, Wälder und siedlungsnahen Bereiche ausklammert – 8 Prozent der Fläche Deutschlands als Standort für Windkraft geeignet seien. Bereits auf 2 Prozent der Landesfläche könnten 390 TWh Windstrom erzeugt werden – zum Vergleich: der Bruttostromverbrauch in Deutschland liegt jährlich bei rund 600 TWh. Die Offshore-Windkraft habe dagegen nur ein Potenzial von 100 TWh.

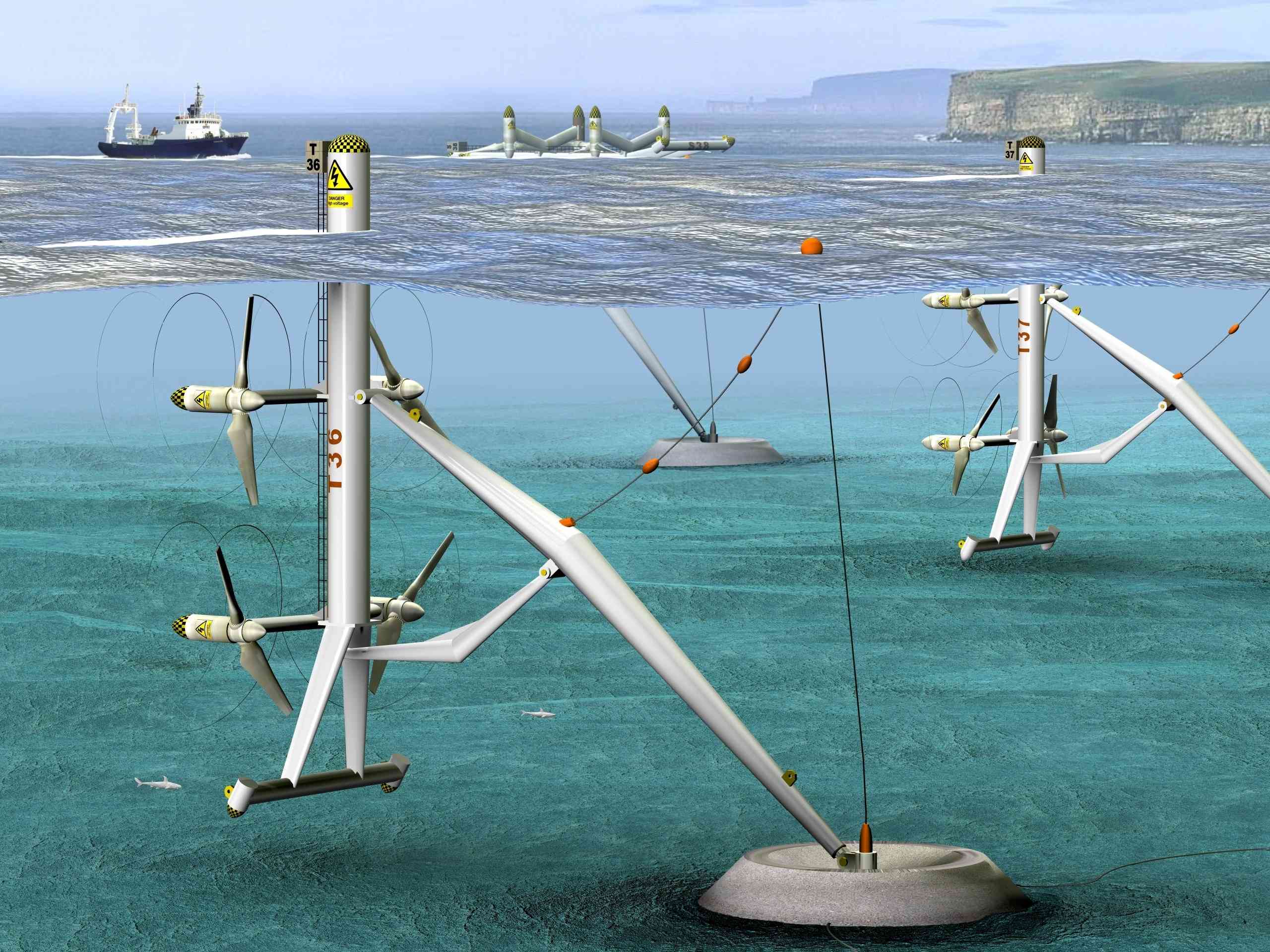

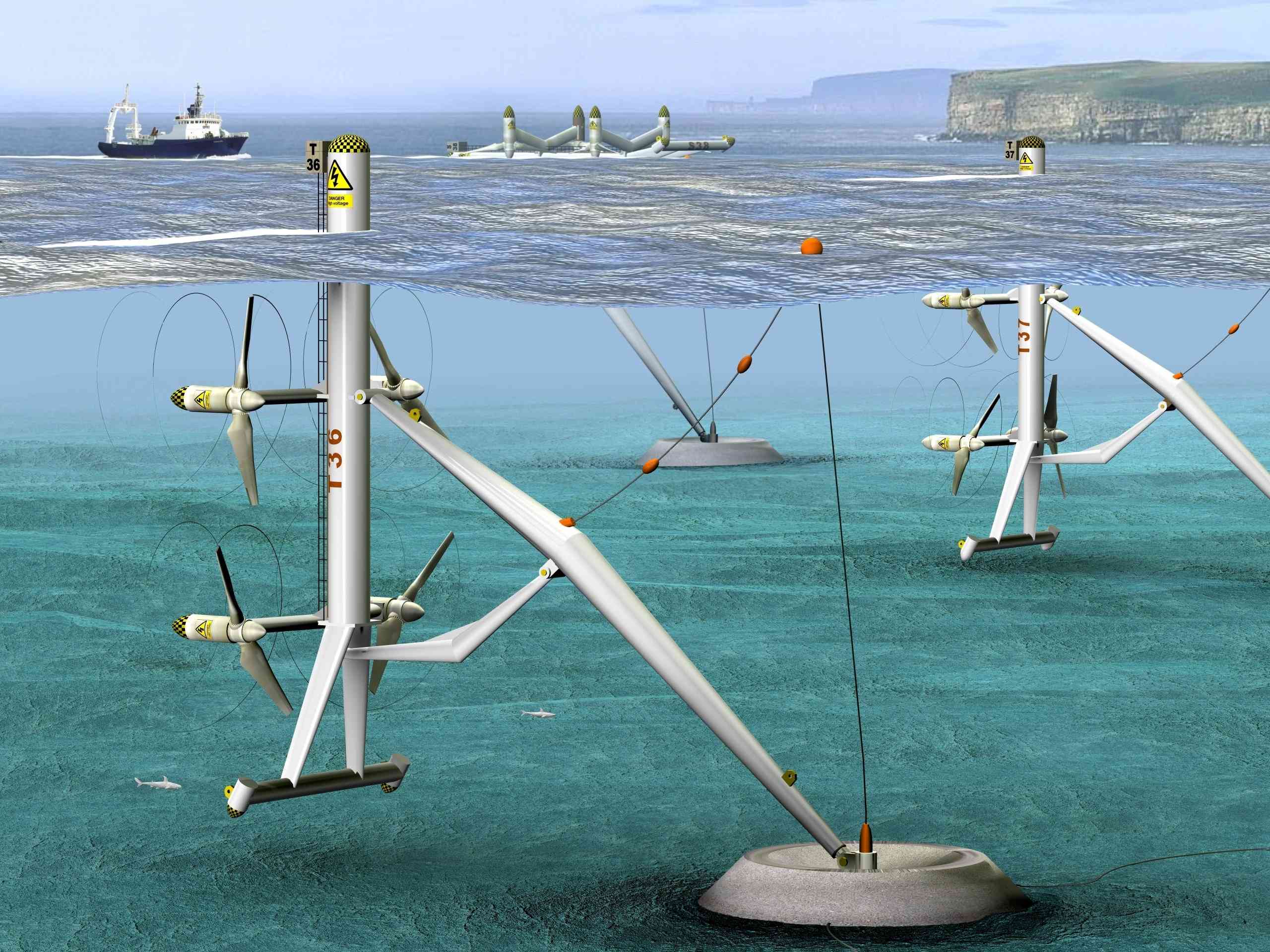

Bild: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

Aber auch die Offshore-Energiegewinnung entwickelt sich weiter und zwar auch bei der Nutzung der Meeresenergie. Zwei neue Kraftwerkstypen sind bereits im Einsatz und werden derzeit ausgebaut: Meeresströmungs- und Wellenkraftkraftwerke. Siemens ist letztes Jahr beim 1,2 MW Meeresströmungskraftwerk SeaGen in der irischen See eingestiegen und beteiligt sich jetzt am Bau einer 8 MW Anlage vor der schottischen Küste. Nachteil der Protypen sind noch ihre hohen Kosten, sie liegen laut Siemens noch doppelt so hoch wie Offshore-Windkraftanlagen. Allerdings werde dieser Nachteil durch die sehr viel höhere Energiedichte der Meereströmungen ausgeglichen.

Das Potenzial liegt laut Internationaler Energie Agentur bei weltweit 800 TWh Strom aus Meereströmungen. Allerdings sind Meeresströmungskraftwerke aus Wartungsgründen derzeit noch auf geringe Wassertiefen beschränkt. Die Rotoren sind typischerweise an Säulen montiert, die im Boden verankert sind. An diesen Säulen können die Rotoren für die Revision über die Wasseroberfläche gefahren werden.

Wellenkraftwerke in Form von “Pelamis” sind dagegen perspektivisch auch für Anlagen auf offener See geeignet, denn sie können über Seile auch in großen Meerestiefen festgemacht werden. Pelamis bestehen aus Röhrensegmenten, die gelenkig miteinander verbunden sind. Die Wellenbewegung treibt dabei Hydraulikpumpen für die Stromerzeugen an. Seit letztem Oktober testet E.ON einen 1 MW Pelamis-Prototyp in der schottischen See. Er ist 180 m lang und hat 4 m Durchmesser. Zur Wartung können solche Pelamis einfach in den Hafen geschleppt werden. Bis 2015 soll der bestehende Pelamis Offshore Park auf zwölf Anlagen erweitert werden. Projektleiter Amaan Lafayette geht davon aus, dass auch die Pelami-Technik in den kommenden Jahren günstiger wird und um das Jahr 2020 die Serienfertigung starten kann.

Source : http://www.heise.de/tp/Onshore-Offshore-oder-gleich-unter-Wasser–/blogs/2/150042

Von : Matthias Brake in Telepolis > Energie und Klima-News

Photosource :

By Self (www.tidalstream.co.uk) - Creativecommons CC-BY-SA-3.0

by Daisymupp | Jun 20, 2011 | Kultur, Menschenrechte

Photograph by Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr

Der Titel seines Buches ist zum Slogan der demonstrierenden Jugendlichen in Madrid – und auch in Paris – geworden: ¡Indignaos! Indignez vous! Empört euch!. Er verfolge die “Bewegung der Empörten” mit großem Interesse und Sympathie, äußerte Stéphane Hessel. Dennoch, so stellte Hessel klar, bedeute das nicht, dass er sich mit jedem der “indignés” identifizieren würde, noch dass jeder der “Empörten” tatsächlich die Werte teile, die er in seinem Buch “Empört Euch!” herausstelle. Telepolis sprach mit Stéphane Hessel über diese Werte, die in engster Verbindung stehen mit der französischen Widerstandsbewegung gegen Nazideutschland.

Wir erleben gerade die Aufstände in Syrien, im Jemen, in Lybien, zuvor in Ägypten und Tunesien. Fühlen Sie sich dadurch auch in ihren Thesen bestätigt? Ist die Welt generell reif für die Empörung?

Stéphane Hessel: Also es ist natürlich für mich sehr aufregend, dass jetzt gerade Empörungen eine Rolle in verschiedenen Ländern, auch in Europa, spielen. Und man wirklich sagen kann: Das Volk setzt die Regierenden unter Druck und tritt ein für seine Bedürfnisse. Das halte ich für geschichtlich viel wichtiger als mein kleines Büchlein.

Aber dass wir gerade jetzt in einer Weltgesellschaft leben, in der plötzlich die Bedürfnisse der gemeinen Bürger wieder eine Rolle spielen, und in der die Regierenden massiv in Frage gestellt werden, das halte ich für einen wichtigen Moment der Geschichte. Und es trifft natürlich zu, dass gerade meine Erfahrungen und Überlegungen zunächst sehr europäisch gedacht waren: Wo sind jetzt die Werte, die uns damals im Widerstand gegen die deutsche Besatzung, in der Resistance, so wichtig waren? Was ist jetzt mit ihnen? Gelten Sie noch? Man muss an sie wieder erinnern, sie verteidigen.

Gleichgültige und Entmutigte

Ihr Buch und die Erinnerung an den gaullistischen Widerstand mit seiner Verbindung ganz verschiedener Weltanschauungen für ein gemeinsames Ziel ist natürlich gerade für Jüngere, die das nicht erlebt haben, sehr wertvoll. In Ihren Memoiren beschreiben Sie den Moment der Niederlage Frankreichs im Juni 1940. Ihr Entsetzen, noch mehr als Erstaunen, über die Reaktion vieler Franzosen: Dass sie innerlich ganz schnell die Seiten gewechselt hatten, oder sich zumindest passiv in die Niederlage und das Kollaborationsregime der französischen Rechten, in Vichy, gefügt hatten.

Das hat mich erstaunt: Unser Bild der Resistance ist eher, dass es neben vielen Kollaborateuren auch viele gab, die, wie Sie, von Anfang an Widerstand gegen die Okkupation leisteten. Wie groß war die Unterstützung für die Resistance 1940, 1941, 1942?

Stéphane Hessel: 1940 war sie zwei Prozent, 1941 fünf Prozent… Sehr wenig! Nicht wahr? Erst nach der deutschen Niederlage in Nordafrika wuchs sie. Und zwar relativ schnell wegen unserem Büro in London, das von Außen diesen Widerstand unterstützte und organisierte. Ich hatte ja das Glück, da selbst zu arbeiten. Wir wussten: Die sind so schwach, die sind so wenig. Aber man muss zugeben: Der größte Teil der französischen Bevölkerung war seinerzeit wirklich für die Kollaboration mit der Besatzung und für Petain.

Natürlich gab es wenige, die für die Nazis waren. Immer ein paar, aber wenige. Aber Gleichgültige und Entmutigte gab es viele. Daher ist auch für mich die Zusammenarbeit mit den noch überlebenden Widerstandskameraden so wichtig: Wir tragen die gleichen Werte in uns. Und wir standen für sie ein, als sie von so sehr vielen schon nicht mehr geteilt wurden. Wir haben eine unbedingte Verantwortung.

Bevor ich auf diese Werte nochmal zu sprechen komme, eine Nachfrage: Womit glauben Sie, dass die fehlende Zustimmung zur Résistance 1940 ihre tieferen Gründe hatte?

Stéphane Hessel: Die französische Rechte hatte immer Angst vor der Republik. Der katholische Antirepublikanismus hat sich nie mit der Revolution 1789 versöhnt. Wir sagen immer: “Il y a des Versaillais et les Communards.” 1870 wurde die Republik nur mit einer Stimme gewählt. Es gab schon eine große Minderheit, die eigentlich lieber einen König oder Kaiser gehabt hätte. Frankreich ist auch jetzt noch geteilt zwischen, sagen wir mal, den Erben der Großen Französischen Revolution und den Erben der Bourbonen-Könige. Das gibt es.

Deutschland heute ist ein Vorbild

Wie sehen Sie heute auf Deutschland?

Stéphane Hessel: Heute ist das demokratischste Land Europas Deutschland. Ein Vorbild.

Das erstaunt mich: Es gibt doch in Deutschland auch Tendenzen, die nicht demokratisch sind. Und sei es nur diese quasi-monarchische Verehrung für einen führerhaften Volkstribun wie Guttenberg…

Stéphane Hessel: Das stimmt. Aber immerhin: Was man Verfassungspatriotismus nennt, ist doch sehr stark. In Frankreich haben wir den Front National, der leider sehr stark wird. Es gibt auch rurale Erinnerungen an die Zeit vor der Revolution. Aber ich würde sagen: Alles in allem…

Wie würden Sie diese Werte der Resistance charakterisieren?

Stéphane Hessel: Die Leute, die da zusammensaßen: Konservative und Kommunisten, Sozialdemokraten und Liberale, die haben versucht, in aller Freiheit zu erklären: Was haben wir gemeinsam? Was teilen wir? Sie hatten ja keine Macht, sie waren im Untergrund.

Sie wollten weder die Nazis, noch Petain. Sie wollten die Werte der Republik und die liberale, laizistischen, also a-religiöse Tradition verteidigen. Sie waren – das ist sehr aktuell – gegen einen wilden, feudalen Finanzkapitalismus, der sich zum neuen Herren aufschwingt und unser Leben bestimmt. Sie waren für eine freie – auch von kapitalistischen Erwägungen freie – Presse. Wir hatten ja in der Vorkriegszeit ähnliche Probleme, wie wir heute.

Die Resistance wollte einen funktionierenden Sozialstaat. Soziale Grundsicherheiten auch für die Armen. Also: Diese Grundwerte haben sie in einem ziemlich ausführlichen Programm niedergelegt. Die ersten 30 Jahre Frankreichs waren auch eine im großen Ganzen glückliche Zeit, die diese Werte umgesetzt hat.

Der Finanzadel und die Politik

Was ist danach mit diesen Werten passiert, dass wir heute in einer anderen Situation sind, in der sogar Präsident Sarkozy, immerhin ein Gaullist, diese Werte in Frage stellt?

Stéphane Hessel: Ich würde sagen: Nach 1975 hat es angefangen. Da begann eine neue Welt, in der die finanzpolitischen Mächte die staatliche Macht überflügeln. Die Regierungen des Westens haben sich dagegen nicht genug gewehrt, im Gegenteil, sie waren allzuoft Handlanger dieser Entwicklung.

Die Vergötterung der Wirtschaft und der angeblichen Effizienz führte dazu, dass man plötzlich behauptete, der Sozialstaat sei zu teuer, die Renten seien zu teuer. Aber für wen zu teuer? Für die Menschen bestimmt nicht – aber für die sind sie schließlich da. Man hat die Globalisierung, das Aufheben der Grenzen, das etwas Gutes ist, zum Druckmittel für eine soziale Restauration umfunktioniert.

Die Resistance und die Regierungen nach dem Krieg hatten noch das Bewusstsein, dass man sich auch vor den Finanzmächten irgendwie schützen muss. Dann aber immer weniger: Am Anfang war man noch ein bisschen geschützt, und dann hatte man das Gefühl: Das lässt nach. Wir Widerstands-Alten, wir Greise, die überlebt haben, sagen jetzt: Vorsicht! Die Regierungen wehren sich nicht genug gegen den Finanzadel.

Also das Europa, das sie sich vorstellen, hat auch etwas zu tun mit “Staats-Freundschaft” wie Dolf Sternberger das genannt hat, mit Nähe zwischen Citoyen und Regierung. Der Staat ist nicht der Feind, sondern das Kapital?

Stéphane Hessel: Ja, der Hauptfeind. Vor allem, weil es jetzt global wird. Sogar das nationale Kapital gerät gegenüber internationalen Konzernen ins Hintertreffen.

Das Globale verrechtlichen

Sie haben ja 1947 in der UNO gearbeitet. Kann man denn das Rad der Globalisierung zurückdrehen?

Stéphane Hessel: Nein, wir können nicht zum Nationalstaat zurück. Daher brauchen wir eine Art Weltstaat, und das ist die UNO. Die Gruppe des “Collegium International”, in der ich jetzt arbeite – mit dem ehemaligen französischen Premierminister Michel Rocard, der irischen Präsidentin Mary Robinson, dem Nobelpreisträger Joseph Stieglitz, den Philosophen Edgar Morin und Jürgen Habermas – wir denken alle: Das Globale kann man nicht zurückschrauben, aber man kann versuchen, es zu verrechtlichen.

Diese Gründung auf Recht und Legalität ist für mich das Wichtigste. Und die Verantwortung Europas: Wir Europäer sind die Erben des Römischen Rechts und der Rechtsphilosophie der Menschenrechte. Wir haben ja auch entsprechende Institutionen. Das nennt man in Deutschland doch Verfassungspatriotismus. Finden Sie das nicht auch großartig?

Ich bin dafür: Das kommt von Sternberger und Habermas. Aber es ist nicht breitenwirksam. Es gibt immer wieder Polemiken gegen Verfassungspatriotismus von der Rechten. Wir haben zwar in der Bundesrepublik auf der einen Seite die Hoffnung auf einen Verfassungspatriotismus für die ganze Welt.

Auf der anderen Seite haben wir diese neuen Debatten und Infragestellungen: In Frankreich werden die Zigeuner diskriminiert, in Deutschland gibt es die vulgären Polemiken von Sarrazin, die neue Ausländerfeindlichkeit, die längst auch das Bürgertum infiziert hat: Liberale Leute reden heute über bestimmte Fragen so wie früher nur Rechtsextreme. Wie gehen wir Ihrer Ansicht nach damit um?

Stéphane Hessel: Was Sie beschreiben ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Wir müssen erstens einmal begreifen, dass wir durch die Globalisierung immer mehr in Ländern leben, in denen sich Kulturen vermischen. Wir erleben davon erst den Anfang. Der Klimawandel wird zu immer größeren Strömen von Migranten führen. Vielleicht werden wir selbst auswandern müssen, und andere werden irgendwo einwandern müssen. Wenn man aufmerksam ist, muss man zugeben: Es ist wichtig, Multikulturalität anzunehmen, als etwas Positives, und als etwas, das uns alle bereichern kann.

Aber um das zu erreichen, muss man den allgemein mangelnden Respekt für den Anderen überwinden. Daher sind gerade solche Philosophen, wie Edgar Morin in Frankreich und Jürgen Habermas in Deutschland so wichtig: Weil sie uns beibringen, dass wir unsere ursprünglichen Gefühle, alles abzulehnen, was anders ist, als wir selbst, überwinden müssen.

Gerade die Erzieher, die Lehrer an den Schulen müssen den kleinen Kindern bereits beibringen, dass wir alle gleich sind: Es gibt keinen Unterschied. Der eine ist schwarz, der andere ist Moslem, aber er ist ebenso ein Mensch wie Du und ihr gehört. Das halte ich für einen ganz wichtigen Moment.

Integration

Wenn ich Ihre Memoiren lese, und das, was Sie über Ihre Jugend schreiben, dann habe ich den Eindruck: Das Bildungsbürgertum war früher allgemein sehr kosmopolitisch. Das scheint heute ein wenig verloren gegangen zu sein…

Stéphane Hessel: Nein, eigentlich habe ich das Gefühl, dass gerade die Jungen in den Schulen sehr gut und gleichberechtigt miteinander leben. Es gibt in Frankreich sehr viel Schwarze und Braune an den Schulen. Auch Asiaten haben wir jetzt viele. Und man hat den Eindruck, dass das von den Schülern selbst sehr gut angenommen wird.

Von den Eltern manchmal nicht, die sagen dann: Auf der und der Schule sind so viel Fremde, die reden kein gutes Französisch. Naja, das kommt immer wieder, diese Crispation, diese Verkrampfung, wie ich es nenne: Wir sind Juden, wir bleiben als Juden zusammen. So ist auch Sarrazin zu erklären. Aber hoffentlich werden die Maghrebiner auch bald völlig angenommen. Es ist eine Aufgabe. Eine wichtige Aufgabe.

Hatten Sie selbst je das Bedürfnis, Ihre Identität eindeutig zu definieren? Sie sind Franzose? Würden Sie sich auch über Ihre jüdische oder deutsch-jüdische Herkunft definieren? Oder als Weltbürger?

Stéphane Hessel: Das letzte Buch, das ich geschrieben hatte, gemeinsam mit Jean-Michel Helwig, das trug den Titel “Citoyen sans frontières”, Bürger ohne Grenzen. Natürlich bin ich sehr an der UNO interessiert. Ich empfinde mich schon als irgendwie verantwortlich für eine Weltbürgerschaft und einen Weltstaat. Aber als Person empfinde ich mich eher als einen Europäer. Nicht als Nur-Franzosen. Ich habe auch oft Schwierigkeiten mit den Regierungen Frankreichs. Ich bin ein Gegner von Sarkozy. Und gleichzeitig bin ich eben französischer Bürger und habe meine staatsbürgerliche Verantwortung in Frankreich.

Aber wenn wir etwas wirklich ändern wollen, geht es nur in Europa. Natürlich wünsche ich mir, dass 2012 ein Sozialist die französische Präsidentschaftswahl gegen Sarkozy gewinnt. Aber viel wichtiger noch sind die Europawahlen, und das dort die europäischen Sozialdemokraten die Mehrheit gewinnen. Die Konservativen dienen zu sehr der globalen Wirtschaftswelt.

Was haben Sie für Gefühle gegenüber Israel? In Ihrem Buch stehen viele allgemeine Dinge, die auf verschiedenste politische Konflikte übertragbar sind. Aber richtig konkret werden Sie nur in Bezug auf Israel und den Nahostkonflikt. Und da sind sie sehr israelkritisch…

Stéphane Hessel: [Lacht] Das wird mir auch von vielen Freunden vorgeworfen: Es gebe doch so viele brisante politische Themen, und andererseits sei ich doch Jude. Daher müsse ich doch ein Gefühl für Israel haben. Darauf antworte ich: Ja gerade darum: Weil ich mich als Jude empfinde, und eine Solidarität gerade mit den Juden habe, die in Israel leben, habe ich eine große Angst, dass Israel von der Lage, die dieses Land in seinen Anfangsjahren gehabt hat, als es ein weltanschauliches und demokratisches Modell gewesen ist – Wir haben unsere Kinder hingeschickt, um in den Kibbuzim zu lernen, wie man als Demokrat lebt -, dass gerade dieses Land sich hat gehen lassen.

Und zwar nach dem unerhörten Sieg 1967 und jetzt als eine Siegermacht keinen Sinn dafür hat, dass es eben eine Verantwortung für die Besiegten hat, dass es ihnen helfen muss, einen Staat zu bauen. Das werfe ich den Regierungen vor, aber leider nicht nur den Regierungen, sondern auch der Bevölkerung Israels. Ich war mehrere Male da und habe empfunden, wie die Gemeinschaft der Israelis sich eigentlich nicht für die Palästinenser und Moslems im eigenen Land interessiert. Sie gehen auch nicht dahin. Die Kolonien sind da.

Wie kann man denn heutzutage erobern?

Ist das nicht sehr ähnlich der Ignoranz, die die deutsche Mehrheitsgesellschaft gegenüber den Türken hegt, und sie in Ghettos leben lässt. Und das französische Bürgertum gegenüber den Nordafrikanern? Warum also mit zweierlei Maß messen?

Stéphane Hessel: Aus Gründen der Selbsterhaltung. Gerade Israel hat gute Gründe, es besser zu machen, als andere Länder.

Sie sagen: “Gerade Israel”. Warum soll Israel sich anders und besser verhalten, als alle anderen Länder? Israel ist eben ein normales Land…

Stéphane Hessel: Aus zwei oder drei Gründen: Erstens hätte es Israel überhaupt nicht gegeben, wenn nicht die UNO diese Staatsgründung befürwortet hätte. Es gibt also eine gegenseitige Verpflichtung und Verantwortung: Wir sind gegründet worden aus Recht, durch eine Rechtscharta. Darum müssen wir uns auch irgendwie rechtsstaatlich verhalten, nicht rein machtstaatlich.

Wir dürfen nicht der UNO gegenüber dieselbe Schuld tragen, wie die USA zum Beispiel im Irak tragen können. Die USA haben das Völkerrecht gebrochen. Sie sollten das nicht tun, aber man kann es verstehen, sie sind ein großes Land, und wollen dort die Demokratie einführen.

Das zweite ist: Die Zukunft von Israel ist langfristig davon bestimmt, dass es aus der augenblicklichen Kriegssituation hinausfindet. Auch für Israels Armee ist das eine sehr unangenehme Belastung. Viele der Offiziere und Soldaten leiden darunter, dass es immer sie sind, die da zuschlagen, die bombardieren und töten. Das ist doch keine Zukunft für ein Land!

Daher empfinde ich es als meine besondere Verantwortung Israel gegenüber, laut zu sagen: Die israelische Regierung muss sofort das internationale Recht akzeptieren. Das internationale Recht und die UNO will Israel ja auch beschützen. Jeder demokratische Staat tritt dafür ein, Israels Existenz zu garantieren, und das Land zu beschützen, wenn sie in ihr Territorium zurückgehen, die Kolonien abbauen und mit einem palästinensischen Staat zusammen für Gaza eine Lösung finden und sich um gute Zusammenarbeit bemühen.

Das ist für die israelischen Bürger die einzige Zukunft, die ich ihnen wünschen kann. Ich kann Israel nicht wünschen, zu “siegen”. Denn was heißt da “Sieg”? Wie kann man denn heutzutage erobern? Im 21. Jahrhundert gibt es das nicht mehr. Selbst die Amerikaner versuchen, Afghanistan zu erobern – da weiß man schon jetzt: Sie müssen früher oder später weg. Das Land gehört den Afghanen. So ähnlich empfinde ich es im Fall Israel.

Israels Aufgabe ist es, ein Staat zu bleiben, der international akzeptiert ist, und mit den umgebenden Staaten möglichst gute Beziehungen pflegt. Dass Israel eine starke Armee braucht, ist klar – aber bitte doch zur Verteidigung. Aber die haben wir ja auch.

So sehe ich die Lage. Daher bin ich unglücklich, wenn ich aus Gaza komme und sehe: Da sind 1500 Menschen getötet worden. Es gibt auch Israelis, zugegeben eine Minderheit, die ähnlich denken, wie ich. Und wenn ich diesen Goldstone-Bericht lese – kennen Sie die Gruppe “Der Semit”? Das sind gute Juden, die Israels Politik kritisieren und den Goldstone-Bericht auf Deutsch übersetzten – man hat mich dafür um ein Vorwort gebeten. Denen fühle ich mich zugehörig.

Welcher Maßstab?

Mich interessiert die Frage, ob Sie da mit dieser Argumentation nicht Israel doch mit einem anderen Maßstab messen als den Rest der Welt?

Stéphane Hessel: Man muss gerne anerkennen, dass die israelische Verfassung eine demokratische ist. Darum muss man es ja mit denselben Maßstäben messen wie andere Demokratien. Und darum ist auch harte Kritik erlaubt. Es handelt sich nicht um ein despotisches Regime.

Israel ist notwendig. Wir brauchen ein Land, in dem die Juden zuhause sind. Das darf man nicht vergessen! Aber es muss sich demokratisch verhalten und auf dem Recht bestehen. Wenn es das vergewaltigt, muss man dagegen sein.

Verpflichtet die Erfahrung der Shoah zu mehr? Zu einem bestimmten Verhalten?

Stéphane Hessel: Gerade zu dem. Gerade daher empfinde ich, dass wir Juden so ein anständiges Israel brauchen. Wenn mir jemand sagt: Israel ist eben ein Land wie jedes andere, nichts Besonderes, dann sage ich nein: Wir dürfen die Shoah nicht vergessen – nicht aus Furcht, dass es wiederkommt, aber wir Juden haben eine Geschichte von zwei Jahrtausenden Verfolgung hinter uns, und den größtmöglichen Schrecken vor gerade 70 Jahren. Daher sind wir alle – als Menschen! – verpflichtet, den Juden ihren Staat zu garantieren. Und der muss in Palästina sein – da fühlen wir uns zuhause. Darum war die Teilung Palästinas 1947 ein positiver Schritt der UNO: 55 Prozent für die Juden und 45 Prozent für die Araber. Jetzt sind es allerdings 78 Prozent für die Juden.

Deutschland und Frankreich

Das Europa, aus dem Sie kulturell und geistig durch Ihre Eltern stammen, das Europa der Jahrhundertwende und der Zwischenkriegszeit der Zwanziger, Dreißiger Jahre – ist das endgültig vergangen, oder lebt es irgendwo weiter?

Stéphane Hessel: Davon bleibt für mich ganz besonders die Beziehung Frankreich-Deutschland. Mein Vater sagte immer: Das Europa, das wir brauchen, ist das Europa Karls des Großen. Wenn England dabei ist – schön, aber das ist nicht die Hauptsache. Unsere Verantwortung und Tradition beruht auf dem Römischen Recht, das Europa gebildet hat, auf den Menschenrechten der Aufklärung und der Französischen Revolution. Für das Leben Europas ist die Beziehung Frankreich-Deutschland ausschlaggebend. Benelux und Italien kommen dann dazu.

Wir brauchen natürlich gute Beziehungen zu Polen, zu England, zur Türkei. Aber das Wichtigste sind die alten großen zentraleuropäischen Mächte und die Mittelmeerstaaten.

Also Adenauer, Schuhman, de Gasperi – die Christdemokraten, nicht die Sozialdemokraten…

Stéphane Hessel: [Lacht] Ja ja, richtig. Und die Katholiken. Man kann ich Deutschland viel erklären, durch die Grenzen des römischen Limes – was war innerhalb, was Außen.

Eine allerletzte Frage: In Ihren Memoiren beschreiben Sie, dass Sie sich als Kind gar nicht sehr als Jude gefühlt haben. Wann war dann eigentlich der Moment, an dem das anders wurde? Sind Sie durch den Faschismus, durch das Lager zum Juden gemacht geworden? Haben Sie es gewählt, im Sinne von Sartre?

Stéphane Hessel: Im Sinne von Sartre – von Außen. Zunächst muss man sagen: Ich habe keine jüdische Erziehung gehabt. Ich bin nicht beschnitten worden. Ich bin eigentlich ein “falscher Jude”, denn die Mutter muss ja jüdisch sein – bei mir ist es der Vater.

Die Heirat von meinen Eltern ist so abgelaufen, dass die Verwandten meiner Mutter zu ihr gesagt haben: “Ach, Du heiratest einen Juden. Also willst Du sein Geld?” Also das typische Antisemitismus-Klischee. Das kannte ich. Ich habe es nicht selbst erlebt. Aber mein wirkliches Gefühl, mich mit Juden solidarisch und selbst als Jude zu fühlen, kam während des Krieges. Vor allem im KZ, als jüdische Gruppen aus Auschwitz nach Dora kamen.

Sie waren aber selbst im Lager als Resistance-Kämpfer qualifiziert, nicht als Jude…

Stéphane Hessel: Die Deutschen haben nie gefragt, ob ich Jude wäre oder nicht. Aber spätestens im Lager und gerade durch diese Erfahrung empfinde ich tiefe, existentielle Solidarität mit dem Judentum.

Source : http://www.heise.de/tp/artikel/34/34882/2.html

Von : Rüdiger Suchsland in Telepolis > Kultur

Photograph by Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr [CC-BY-SA-2.0-fr (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.en)], via Wikimedia Commons