by Daisymupp | Aug 17, 2017 | Die Zeit

Ein Google-Mitarbeiter hat seinen Job verloren, weil er über unterschiedliche Interessen von Männern und Frauen gesprochen hatte. Das aber ist kein Sexismus.

VON JOCHEN BITTNER

Der norwegische Soziologe und TV-Komiker Harald Eia hat vor einigen Jahren etwas sagenhaft Mutiges getan. Er ging zunächst in die Teeküche für das Pflegepersonal auf einem Krankenhausflur und fragte, warum dort so wenige Männer arbeiteten.

Als Nächstes besuchte er die Kantine eines Ingenieurbetriebs und fragte, wieso dort so wenige Frauen säßen. In Norwegen!, wunderte sich Eia. Im freiheitlichsten, gleichesten, fortschrittlichsten Land der Welt segregieren sich die Geschlechter nach Jobs – offenbar freiwillig.

Naja, antworteten ihm die Krankenpflegerinnen, Männer interessierten sich halt eher für Technik, Maschinen, solche Dinge. Ja nun, sagten die Ingenieure, Frauen fänden es wohl spannender, mit Menschen zu arbeiten.

Ein Glück, dass diese Leute nicht bei Google angestellt gewesen sind. Ansonsten hätten sie sich nach diesen Äußerungen einen neuen Job suchen müssen – der Ideologie des Google-Chefs Sundar Pichai folgend die Frauen am besten als Automechanikerinnen, die Männer am liebsten als Kindergärtner.

Was ist passiert? Ein mittlerweile Ex-Mitarbeiter von Google, James Damore, hat vor wenigen Tagen etwas ähnlich sagenhaft Mutiges getan wie Harald Eia. Er hatte behauptet, es gebe genetische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die sich – immer im Durchschnitt und pauschal betrachtet – in unterschiedlichen Interessen äußerten. Um zu erklären, warum 80 Prozent der Angestellten in Googles Techniksparte Männer sind, verwies Damore auf eine Reihe von Studien, laut denen – kurz gesagt – Männer interessierter an Dingen sind und Frauen interessierter an Leuten.

Wissenschaftliche Fakten interessieren nicht

Wissenschaftliche Fakten interessierten aber weder den Google-Chef noch viele Journalistinnen und Journalisten, die über das vermeintlich skandalöse Memo Damores berichteten. “Zu behaupten, dass eine Gruppe unserer Kollegen Eigenschaften haben, die sie biologisch weniger geeignet machen, diese Arbeit zu verrichten, ist beleidigend und nicht ok”, schrieb Google-Chef Pichai in seiner Kündigungsbegründung. Auch Autorinnen auf ZEIT ONLINE und Spiegel Online unterstellten Damore flugs, ein Sexist zu sein.

Nun hatte Dalmore aber gar nicht bestritten, dass es Programmiererinnen geben kann und gibt, die genauso gute oder bessere Arbeit leisten als Programmierer. Er sagte nur, dass es deutlich weniger Programmiererinnen als Programmierer gibt und dass dies etwas mit dem unterschiedlichen Aufbau von männlichen und weiblichen Gehirnen zu tun haben könnte.

Natürlich ist Sexismus ein Problem (Damore weist in seinem Memo ausdrücklich darauf hin), wahrscheinlich sogar bei Google. Aber was hat das eine, die Reduzierung von Frauen auf Stereotype, mit dem anderen zu tun, den Ergebnissen von neuro- und evolutionswissenschaftlicher Forschung?

Harald Eia, der unerschrockene norwegische Fragesteller, interviewt als nächstes Genderforscher, die ihm sagen, das Interesse von Mädchen an Puppen und das Interesse von Jungen an Autos sei auf soziale Prägung zurückzuführen, dieser Unterschied habe nichts mit der Gehirnstruktur zu tun. Zwar gebe es Wissenschaftler in den USA, die dies anders sähen, aber die seien nicht ernst zu nehmen.

Auch Säuglinge ohne soziale Prägung haben geschlechtsspezifische Interessen

Eia fliegt trotzdem hin, interviewt diese seltsamen, angeblich altmodischen Wissenschaftler, und ihre Forschungsergebnisse beeindrucken ihn. Sie haben unter anderem festgestellt, dass Säuglinge, die noch keine nennenswerte soziale Prägung erfahren haben, auf unterschiedliche Symbole unterschiedlich intensiv reagieren; Mädchen eher auf Gesichter, Jungen eher auf geometrische Formen. Evolutionswissenschaftler sagen Eia außerdem, dass es für die Fortpflanzung einer Art vorteilhaft sei, wenn Frauen, weil sie den Nachwuchs gebären und stillen, diese Aufgabe als etwas Erfreuliches empfänden. Die Evolution habe deshalb dafür gesorgt, dass Frauen typischerweise zu mehr sozialer Empathie und Geselligkeit neigten.

Der New York Times-Journalist David Brooks, der sich lange mit Verhaltensforschung und Fragen zur Charakterbildung beschäftigt hat, kommt zu dem Schluss, dass im Streit um genetische oder soziale Prägung die Evolutionsbiologen den Sieg davongetragen haben.

Eine politische interessante Frage, die sich aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen ableiten ließe, wäre: Wenn es stimmt, dass genetische Prägungen stark mit dafür verantwortlich sind, dass Frauen eher Berufe wählen, die im Schnitt schlechter bezahlt sind, als die Berufe, die eher Männer wählen, müsste eine faire und aufgeklärte Gesellschaft diese biologisch bedingten Präferenzen dann nicht finanziell ausgleichen?

Stattdessen könnte ich mich als Mann natürlich über die Behauptung ereifern, dass mein Geschlecht weniger empathisch und gesellig sein soll als das weibliche – wie sexistisch, beleidigend und nicht ok! Aber das wäre ziemlich albern. Ich denke eher: Schön, dass wir die Ursachen für gewisse Unterschiede kennen, ganz gut sogar, dass Männer und Frauen genetisch unterschiedlich geprägt sind – und noch besser, dass als Individuum trotzdem jeder den Anspruch hat, als eben solches behandelt zu werden, sprich: genau wahrgenommen zu werden, mit allen Interessen, Talenten und Argumenten (!), bevor man über ihn oder sie urteilt. Oder, Kolleginnen und Kollegen?

by Daisymupp | Jun 11, 2017 | Farming, Wirtschaft

Unsere Konsumgesellschaft wirft zu viel Essen weg. Es gibt Initiativen gegen die Verschwendung

Entlang der globalen Wertschöpfungskette gehen mindestens 1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel verloren. Das sind 30 bis 40 Prozent, umgerechnet sind das 180 bis 190 kg pro Kopf und Jahr, rechnet eine Studie des WWF Deutschland von 2015 vor.

Allein in Deutschland landen mehr als 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel jährlich im Müll. Das entspricht etwa einem Drittel des aktuellen Nahrungsmittelverbrauchs, der liegt laut WWF bei 54,5 Millionen Tonnen. Mehr als die Hälfte davon, nämlich zehn Millionen Tonnen, hätte man gar nicht wegwerfen müssen.

Demnach werden diese Nahrungsmittel unter hohem Arbeits- und Ressourcenaufwand hergestellt, bevor sie entlang der Wertschöpfungskette bis hin zum End-Konsumenten verloren gehen. Brot und Backwaren machen dabei einen Anteil von knapp zwei Millionen Tonnen aus, Obst und Gemüse jeweils 1,5 Millionen Tonnen, außerdem eine Millionen Tonnen Kartoffel- und Milcherzeugnisse.

Deutsche Endverbraucher verursachen fünf von rund zehn Millionen Tonnen vermeidbaren Lebensmittelabfällen. Aber auch die Großverbraucher im Einzel- und Großhandel produzieren rund fünf Millionen Tonnen für den Müll. Während die Ursachen in den so genannten Entwicklungsländern vor allem bei fehlender Infrastruktur für Ernte, Transport und Lagerung liegen, werden Lebensmittel in den Industrieländern eher am Ende der Wertschöpfungskette zu Abfall, oft auch nur deshalb, weil sie den Normgrößen oder der Ästhetik nicht entsprechen.

Negative Effekte für Klima und Menschen

Von derzeit 7,32 Milliarden Menschen weltweit hungern rund eine Milliarde und das, obwohl wir heute schon Lebensmittel für 12 Milliarden Menschen produzieren. Menschen in der südlichen Hemisphäre verzichten auf Essen, weil es in reiche Industrieländer exportiert wird oder weil auf den wenigen fruchtbaren Ackerböden Futterpflanzen für europäische Nutztiere angebaut werden.

Liegen die Importprodukte in europäischen Supermärkten zu lange in den Regalen, wandern sie in die Müllcontainer. Vereinfacht gesagt: Für unseren Überfluss müssen andere hungern. Damit ist die alltägliche Lebensmittelverschwendung eines der ungelösten Probleme des globalisierten Kapitalismus.

Doch Nahrung, die umsonst produziert wird, setzt enorme Mengen an Treibhausgasen frei. So rechnete oben erwähnte Studie den Klimafußabdruck für zehn Millionen Tonnen produzierter Lebensmittel auf rund 22 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente um. Mit eingerechnet sind die Treibhausgase, die bei der Düngung, beim Transport, bei der Lagerung, Kühlung und Weiterverarbeitung bis hin zur Entsorgung entstehen.

Sie verursachen global gesehen einen Flächenfußabdruck von 2,6 Millionen Hektar. Außerdem setzen natürliche Habitate, werden sie zu Ackerland umgebrochen, erhebliche Mengen an Kohlendioxid frei. Würden die Lebensmittel, die später in der Tonne landen, gar nicht erst produziert, ließen sich 26 Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen.

Der Müllforscher Timothy Jones, der in der Doku Taste the waste von Valentin Thurn zu Wort kommt, untersuchte die Auswirkungen von Essensmüll auf riesigen Deponien in Nordamerika. Tief verborgen unter anderem Müll zersetzen Bakterien die organische Masse. Dabei produzieren sie Methan, welches in die Atmosphäre gelangt und hier als Treibhausgas 23 Mal stärker wirkt als Kohlendioxid. Somit hat allein der Lebensmittelmüll einen Anteil von 15 Prozent an den globalen Methan-Emissionen.

Krummes Gemüse ist essbar

Alles, was nicht den Normen des Handels entspricht, wird aussortiert – oft bereits auf dem Acker, im besten Fall noch an Tiere verfüttert. Meist endet es im Kompost, im Müll, oder auch schon mal – wie bei Brot mit seinem hohen Heizwert – im Ofen. Weil es zu krumm, unförmig, zu klein oder zu groß ist, schaffen es 30 bis 40 Prozent der Gemüse-Ernten nicht in den Handel. Das betrifft auch Bio-Gemüse.

Dabei sind Kartoffeln mit sonderbarem Aussehen, leichten Druckstellen oder Verfärbungen genauso essbar wie “normale” Kartoffeln. Oft seien die Fehler am Gemüse gar nicht sofort zu sehen, erklärt Jungunternehmer Georg Lindermair. Das veranlasste ihn dazu, im Frühjahr 2014 mit Freunden in München ein kleines Unternehmen zu gründen: Gemüsekisten werden mit aussortiertem Bio-Gemüse direkt vom Acker aus dem Münchner Umland befüllt und versendet. Beigefügt sind Rezeptideen zum Kochen, zum Beispiel mit Rettich und Pastinaken.

Ausschließlich aussortierte Lebensmittel werden auch in dem Kölner Laden The good food angeboten. Die Gründerin Nicole Klaski und ihr Team holen im Kölner Umland all jenes Gemüse von den Bio-Äckern, das der Handel ablehnt: frische Gurken, Tomaten oder Rote Beete. Wenn zu viel Salat gewachsen ist, wird er direkt vom Feld geerntet.

Auch Backwaren vom Vortag, Bier in Flaschen – oder Brotaufstriche in Gläsern – gespendet von Einzelhändlern finden im Laden ihre Abnehmer. Bei allen Produkten ist das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. Die Kunden zahlen nach Selbsteinschätzung. So profitieren auch Menschen mit geringem Budget, während andere großzügig spenden.

Schnippeldisko und Foodsharing

In der Schnippeldisko – eine Initiative der Slowfood-Bewegung – wird nur mit Lebensmitteln gekocht, die übrig sind. Dem Slow Food Youth Netzwerk gehören bundesweit zahlreiche Gruppen an. Die Aktivisten fahren auf einen Hof, sammeln krummes aussortiertes Gemüse ein und verarbeiten es bei Disko-Musik. Die Lebensmittel müssen “gut, sauber und fair” sein, so die Philosophie. Demnach erhalten die Erzeuger eine faire Entlohnung für ihre Produkte und Arbeit. Die Idee der Schnippeldisko hat sich über Europa hinaus bis hin nach Südkorea verbreitet.

Auch Foodsharing rettet Essen vor dem Müll. Gegründet wurde das Netzwerk 2013 von Filmemacher Valentin Thurn und Lebensmittelretter Raphael Fellmer. Und das funktioniert so: Wer Lebensmittel übrig hat, legt diese in einen digitalen Essenskorb Die Standorte mit Adresse sind auf einer Karte im Netz eingetragen.

So genannte Fair-Teiler verteilen übrig gebliebene Lebensmittel, Foodsaver holen Lebensmittel von kooperierenden Betrieben ab. Sie behalten so viel ein, wie sie selber brauchen, der Rest wird auf der Website angeboten bzw. an Tafeln, Suppenkuchen oder andere gemeinnützigen Vereine verteilt. So spart ein Betrieb nicht nur Entsorgungskosten, sondern übt verantwortungsvollen Umgang mit Essen.

Der Erfolg misst sich an der wachsenden Beteiligung: 3.100 Kooperationspartner und 24.000 Freiwillige in Deutschland, Österreich und der Schweiz holen in täglich mehr als tausend Betrieben Lebensmittel ab. Auf diese Weise wurden 7,5 Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet – 7500 Tonnen, die andernfalls im Müll gelandet wären.

Mülltaucher am Rande des Konsums

Landauf, landab begegnen die Betreiber von Supermärkten einem relativ neuen Phänomen mit Ratlosigkeit: Menschen betreten in der Abenddämmerung Supermarkt-Gelände und holen verpackte, genießbare Lebensmittel aus den Containern. Manchmal werden diese “Mülltaucher” verklagt – wie zum Beispiel im Januar 2014 in einer nordhessischen Kleinstadt – weil sie fremdes Grundstück betreten und fremdes Eigentum stehlen.

Damals wurden Studenten verdächtigt, Lebensmittel aus der Mülltonne einer Tegut-Filiale gestohlen zu haben. Dafür mussten sie sich vor Gericht verantworten. Interessanterweise argumentierte der Richter, mit dem Wegwerfen der Lebensmittel sei das Eigentum daran aufgegeben. Vor dem Gesetz gilt der Entsorger eigentlich solange als Eigentümer, bis sein Müll abgeholt wird.

“Wären Supermärkte wirklich an den Bedürfnissen von Menschen interessiert”, erklärte eine Studentin, “würden diese ihre überflüssigen Lebensmittel allen Menschen zur Verfügung stellen”. Freigesprochen wurden sie nur deshalb, weil die Herkunft der im Auto gefundenen Lebensmittel nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte.

Tatsächlich spenden viele Supermärkte abgelaufene Lebensmittel an die Tafeln, deren Anzahl in Deutschland stetig wächst. Denn: immer mehr Menschen haben immer weniger Geld, um sich genügend zu essen zu kaufen. Aussortiertes Essen kommt dann wenigstens dorthin, wo es gebraucht wird. Das mildert die Symptome der Armut, ihre Ursachen beseitigt es nicht.

Politik und Eigeninitiative gefragt

Wie reagiert die Politik auf das Verschwendungsproblem? Der französische Senat verabschiedete vor gut einem Jahr ein Gesetz, das das Wegwerfen von Lebensmitteln eindämmen soll. So sind Supermärkte ab 400 Quadratmetern Verkaufsfläche dazu verpflichtet, unverkaufte Waren billiger abzugeben. Außerdem müssen sie Abnahmeverträge mit gemeinnützigen Organisationen für restliche, zum Verzehr geeignete Lebensmittel abschließen. Immerhin.

Von Seiten der deutschen Regierung gab es bisher über die Erfassung von Daten hinaus kaum ernsthafte Versuche, der Verschwendung einen Riegel vorzuschieben. Noch fehlen gesetzliche Regelungen zum sinnvollen Umgang mit übrig gebliebenen Lebensmitteln in Supermärkten. Initiativen wie das Aktionsbündnis Aktion Agrar, BUNDJugend, Foodsharing und Slow Food Youth fordern einen Wegwerfstopp für Lebensmittel auch in Deutschland.

Stattdessen ermahnt das Umweltbundesamt die Verbraucher, die Vorräte zu sichten und planvoll einzukaufen. Wie man Lebensmittelreste zu Hause am besten vermeidet, weiß auch das Bundesministerium für Landwirtschaft.

Essensabfälle zu Hause zu vermeiden, ist schon aus Geldgründen sinnvoll. Denn wer weniger wegwirft, muss weniger einkaufen. Auch im Hinblick auf krummes Gemüse kann das eigene Einkaufsverhalten den Markt beeinflussen: Wer anstatt zu in Plastik verpackter, zu loser Ware greift, kann sich Größe, Gewicht und Form selber aussuchen. Besitzer von Smartphones können seit kurzem mittels einer App herausfinden, in welchen Geschäften und Restaurants in ihrem Wohnort Lebensmittel übrig sind. Diese können sie dann dort preiswert abholen.

von : Susanne Aigner

unter : Telepolis / Wirtschaft / Wohin mit den Essensresten?

Buchempfehlung

Susanne Aigner

Susanne Aigner

Wie funktioniert die Agrar- und Lebensmittelindustrie ?

ebook 7,99 €

by Daisymupp | Jun 4, 2017 | Energie und Klima

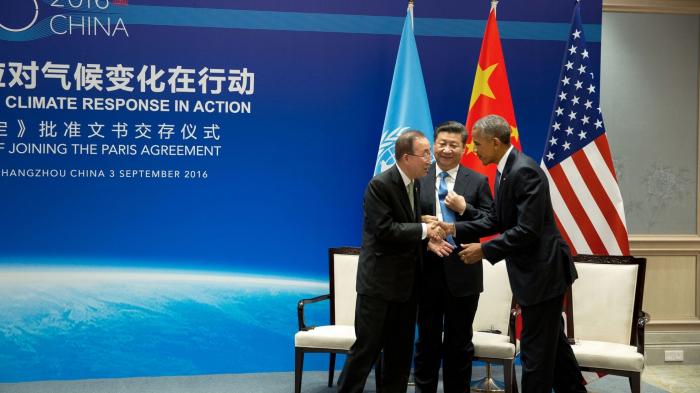

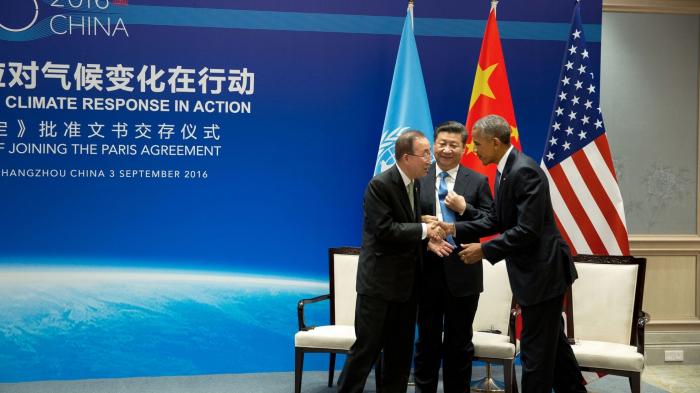

Wohlwissend, dass der Kongress nicht zustimmen würde, war Obama nur durch einen Präsidentenerlass dem Abkommen beigetreten, ratifizieren müsste es aber der Kongress

Telepolis hat wie andere Medien – beispielsweise die ARD: “Trump kündigt Pariser Vertrag” – berichtet, dass US-Präsident Trump aus dem Klimavertrag aussteigt (Trump kann gar nicht aussteigen, USA steigen aus dem Pariser Klima-Abkommen aus – vorerst). Die USA war allerdings dem Pariser Abkommen nie wirklich beigetreten.

Ratifiziert haben die USA im Gegensatz zu anderen Staaten das Abkommen nämlich nicht. Ex-Präsident Barack Obama hatte nur einmal wieder zu der Maßnahme gegriffen, eine Entscheidung mit einer executive order durchzusetzen. Die aber ist nur temporär, verbindlich ratifizieren können die USA das Abkommen nur mit einem Kongressbeschluss – und der liegt nicht vor, Obama wusste auch, dass er ihn nicht erhalten hätte, da viele Republikaner den Klimawandel als Behauptung einer “Fake Science” betrachten.

In der Washington Post hat dies Eugene Kontorovich, Professor für Verfassungs- und Internationales Recht, in einem Beitrag kurz vor der erwartbaren Entscheidung Trumps ausgeführt, der allerdings gegen Donald Trump gerichtet war. Die USA können nicht aussteigen, weil sie eben dem Vertrag gar nicht beigetreten waren. Die Zeitung will damit den Schritt, den Trump zelebrierte und der durch die ganze Welt vibrierte, eher klein reden, gesteht aber Trump damit die Möglichkeit zu, den Ratifizierungsprozess nicht fortzusetzen, den Obama übergehen wollte, um ein symbolisches Zeichen zu setzen.

Es gebe zwar Verträge oder Abkommen, die der Präsident ohne Einwilligung des Kongresses verbindlichen abschließen könne. Auch wenn diese “sole executive agreements” (SOE) umstritten seien, wäre das Pariser Abkommen kaum als solches zu begreifen. Hingewiesen wird darauf, dass ein Austritt erst vier Jahre nach der Ankündigung, aussteigen zu wollen, erfolgen kann. Die lange Kündigungszeit sei nicht nur ungewöhnlich, sondern würde der Konzeption von SOEs widersprechen.

Sie dienen dazu schnell formale Abkommen zwischen Staaten einzugehen, der Präsident habe aber auch die Möglichkeit, sie wieder aufzukündigen. Bei der langen Kündigungszeit könnte ein Präsident den Entscheidungsraum seines Nachfolgers binden. Möglicherweise, so die Zeitung, sei die vier Jahre lange Kündigungsfrist mit Blick auf Trump vereinbart worden, um ihn so zu hindern, wieder auszutreten, zumal er damit internationale Verbindlichkeiten verletzen würde. Aber solche Verbindlichkeiten könnten eben nur über den Kongress erfolgen, weswegen Obamas Abkommen “ziemlich unüblich” gewesen sei.

Jetzt könnten aber die Unterzeichnerstaaten sich nicht über Trump beklagen, wenn der sich darauf beruft, dass die Ratifizierung des Abkommens vom Kongress vorgenommen werden muss, so hätten sie dies auch gemacht: “Der wirkliche Exzeptionalismus wäre nicht Trumps Aktion, sondern die von Obama, die Ratifikation nicht anzustreben.” Kein anderer Staat habe so wie die USA unter Obama gehandelt, sondern alle haben den normalen Gesetzgebungsprozess für einen bindenden Vertrag beschritten.

Trump hat angekündigt, noch einmal zu verhandeln, um dann zu entscheiden, dem Abkommen beizutreten oder nicht. Trump halte an der transatlantischen Partnerschaft und am Schutz der Umwelt fest, hieß es aus dem Weißen Haus. In einer gemeinsamen Erklärung Deutschlands, Frankreichs und Italiens wurde jedoch Trump der Kampf angesagt. Das Abkommen sei irreversibel und könne nicht mehr neu verhandelt werden.

Autor : Florian Rötzer

Source : https://www.heise.de/tp/features/Trump-ist-nicht-aus-dem-Pariser-Abkommen-ausgetreten-die-USA-waren-nie-dabei-3733617.html

by Daisymupp | May 27, 2017 | Energie und Klima

Durch den Umstieg auf Öko-Energien entstehen weit mehr Jobs, als bei den alten Energieträgern verloren gehen

Weltweit sind inzwischen knapp zehn Millionen Menschen in den Branchen der erneuerbaren Energien beschäftigt – allein in der Solarbranche 3.1 Millionen, so eine neue Studie der International Renewable Energy Agency (IRENA).

“IRENA” ist sinnigerweise der griechische Name für “Frieden”. Jede Solaranlage, jedes Windrad, jede Biogasanlage und jedes Wasserkraftwerk ist ein Zeichen des Friedens. Durch erneuerbare Energie wird die Natur geschützt und geschont anstatt zerstört wie durch fossil-atomare Energieträger. Um Öl wurden viele Kriege geführt.

Die Alternative heißt: Frieden durch die Sonne. Um die Sonne oder auch um den Wind können grundsätzlich keine Kriege geführt werden. Und Millionen neue Arbeitsplätze durch erneuerbare Energien dienen auch dem sozialen Frieden.

Dass durch die Energiewende viele neue Jobs entstehen, war absehbar. Aber noch immer wird von den Lobbyisten der alten Energiewirtschaft behauptet, die Energiewende zerstöre Arbeitsplätze. Jetzt kann IRENA nachweisen, dass durch den Umstieg auf Öko-Energien weit mehr Jobs entstehen, als bei den alten Energieträgern verloren gehen.

Die Vorurteile gegenüber erneuerbaren Energien haben vor allem in Deutschland zu absurden politischen Entscheidungen geführt – hauptsächlich durch die früheren Wirtschaftsminister Philipp Rösler und Sigmar Gabriel. Um 20.000 Arbeitsplätze in der alten Kohlewirtschaft zu retten, haben sie 70.000 Arbeitsplätze in der Zukunftsbranche Solarenergie zerstört. Diese sind inzwischen nach China abgewandert.

Seit 2012 sind weltweit die Jobs bei den erneuerbaren Energien von 6.9 Millionen auf 9.8 Millionen angestiegen. IRENA erwartet, dass bis 2030 über 24 Millionen Menschen in den Branchen er Erneuerbaren beschäftigt sind.

Die meisten Jobs durch Erneuerbare gibt es in China, gefolgt von den USA, Indien, Japan und Deutschland. Noch vor acht Jahren war Deutschland vorne.

Geradezu sensationell entwickeln sich die Erneuerbaren Energien in den USA. Dort setzt Präsident Trump bekanntlich auf die Kohle. Doch die Solarbranche erlebt einen Boom: Die US-Solarwirtschaft ist in den letzten 12 Monaten 17 mal schneller gewachsen als die Gesamtwirtschaft und hat jetzt 260.000 neue Jobs geschaffen.

Vielleicht geht bei dieser Entwicklung sogar Donald Trump noch ein Licht auf und er bleibt mit seinem Land beim Pariser Klimaschutzabkommen. Dies zu beweisen, hat er in den nächsten Wochen Gelegenheit.

IRENA kommt zum hoffnungsvollen Schluss, dass sich die erneuerbaren Energien in naher Zukunft zu einem Motor der Weltwirtschaft entwickeln werden. Die E-Mobilität wird diese Entwicklung noch verstärken. (Franz Alt)

Source : https://www.heise.de/tp/features/Neue-Energie-neue-Jobs-neue-Mobilitaet-3725660.html

by Daisymupp | Apr 28, 2017 | Wissenschaft

Französische Wissenschaftler fanden heraus, dass Ernteerträge nicht unbedingt kleiner ausfallen, wenn weniger Chemikalien gespritzt werden

Glyphosat sei nicht krebserregend, heißt es in einem Gutachten der europäischen Chemikalienagentur ECHA in Helsinki, das am 15. März 2017 veröffentlicht wurde. Es habe keinerlei mutagene, fortpflanzungsschädigende Eigenschaften. Allerdings sei es giftig für in Gewässern lebende Tiere und Pflanzen. Außerdem könne der Kontakt mit Glyphosat zu schweren Augenverletzungen führen.

Die wissenschaftlichen Argumente, die für eine Zulassung sprechen, seien erdrückend, findet Ursula Lüttmer-Ouazane, Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Glyphosat, in welcher etliche Chemie- und Agrarkonzerne beteiligt sind. Zum Jahresende soll auf Grundlage der Bewertung durch die ECHA erneut über die Zulassung von Glyphosat entschieden werden. Bei all der “erdrückenden Beweislast” wäre nicht auszuschließen, dass Glyphosat weiter erlaubt bleibt.

Frei nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf, wurden nicht einmal neue Untersuchungen durchgeführt, sondern die Wissenschaftler prüften und interpretierten umstrittene, weil von der Industrie finanzierte Studien neu (siehe dazu: Glyphosat: Datenmasseure bei der Arbeit).

Wie groß der Einfluss der Lobbyisten diesmal war, ist unklar: Während Mitarbeiter der ECHA beteuern, wie unabhängig sie arbeiten, bezweifeln Vertreter von Greenpeace eben dies. Schließlich sollten bereits frühere angeblich unabhängige Studien, die die Harmlosigkeit von Glyphosat bescheinigten, von Monsanto beeinflusst gewesen sein.

Bleibt die Frage, ob sich die Aufregung um Glyphosat lohnt. Denn, so mutmaßen Realisten, über ein Verbot würden sich die Chemiekonzerne zwar ärgern, eine Ersatz-Chemikalie wäre aber schnell gefunden. Mit oder ohne Glyphosat – das Geschäft mit den Unkrautvernichtungsmitteln ginge weiter.

Ein Kurswechsel in der Landwirtschaft ist längst überfällig

Dabei ist ein Kurswechsel in der Landwirtschaft längst überfällig. Erst im Februar 2017 stellte Agrarminister Schmidt seine “Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau” vor. Anstatt 20 Millionen will das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) künftig 30 Millionen Euro im Jahr dafür ausgeben.

Damit soll die Umstellung von Landwirtschaftsbetrieben auf Öko-Anbau in Deutschland erleichtert werden. Das ehrgeizige Ziel, 20 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch zu bewirtschaften, soll damit schneller erreicht werden. Aber kann man solchen Versprechungen überhaupt trauen?

Wir erinnern uns an den BSE-Skandal 2000/2001. Er markiere das “Ende der Landwirtschaftspolitik des alten Typs”, tönte es aus den Reihen der Agrarpolitiker. Schon damals kündigte Renate Künast an, den Anteil des Öko-Landbaus auf 20 Prozent ausbauen zu wollen. Wenige Monate später war davon keine Rede mehr. Die Agrarwende war wohl irgendwie im Sande verlaufen.

Sicher ist es utopisch, dass alle Landwirte von heute auf morgen auf Bio umstellen. Doch es geht auch in kleineren Schritten. So fanden französische Wissenschaftler am Institut Nationale de la Recherche Agronomique (INRA) heraus, dass weniger Pestizide nicht unbedingt höhere Ernteverluste zu Folge haben.

Zwischen 2009 bis 2011 sammelten sie Daten von 1.000 Landwirtschaftsbetrieben. Im Ergebnis konnten 60 Prozent von 946 ausgewerteten Betrieben ihren Pestizidverbrauch um durchschnittlich 42 Prozent senken, ohne dass Ernteeinbußen zu verzeichnen waren. Es wurden 37 Prozent weniger Herbizide, 47 Prozent weniger Fungizide und 60 Prozent weniger Insektizide gespritzt.

Laut Jürgen Schwarz vom staatlichen Julius-Kühn-Institut könnten die Ergebnisse aber nur eingeschränkt auf Deutschland übertragen werden. Hierzulande würden sich die Betriebe in Fruchtfolgen, Sorten und Ausmaß des Schädlingsbefalls unterscheiden. Prof. Dr. Maria Finckh von der Uni Kassel sieht das anders. Auch in Deutschland könnte man weniger Pestizide ausbringen, wenn Landwirte rechtzeitig die Schadensschwellen ermitteln würden, glaubt die Expertin für Ökologischen Pflanzenschutz.

Außerdem fehle es an vernünftigen Fruchtfolgen, welche nicht nur die Böden schonen und robustere Ernten liefern, sondern auch Schädlingsbefall und Beikraut minimieren. Feldfrüchte würden je nach Marktlage angebaut, und dies meist unter massivem Pestizideinsatz. Solange Pestizide billig sind und ohne Beschränkungen ausgebracht werden dürfen, sei keine Änderung in Sicht.

Vor allem aber brauchen die Bauern Unterstützung beim Erlernen alternativer Methoden. Um eine weitere Verarmung an organischer Masse im Boden zu verhindern, müssten mehr Zwischenfrüchte, aber auch temporäres Grasland kultiviert werden. Dazu müsste die EU mehr Fördergelder für die “Entwicklung des ländlichen Raumes” zur Verfügung stellen. Gerade die kleineren Betriebe könnten damit gestärkt werden. Darüber hinaus brauche es eine unabhängige, staatliche Beratung und Forschung.

Vor dem Hintergrund, dass zunehmend Land von branchenfernen Investoren aufgekauft wird und die Pachtpreise stetig anziehen, stehen Landwirte ökonomisch zunehmend unter Druck. So müssen immer mehr Betriebe aufgeben, weil sie ihre Pacht nicht mehr zahlen können. In dieser Situation ist die Anpassung an eine Strategie, die mit weniger Pestiziden auskommt, eine große Herausforderung – das sehen die Autoren der o.g. Studie, Nicolas Munier-Jolain und sein Team. Ein Umdenken sei gefragt.

Im Öko-Landbau wird aus gutem Grund auf Schädlingsbekämpfungsmittel verzichtet. Denn mit den Schadinsekten, die sich gerne in Monokulturen ausbreiten, werden auch die Nützlinge vernichtet. Nach der mechanischen Bearbeitung bleiben Blühpflanzen an Ackerrändern, welche bestäubende Insekten anlocken. Ansonsten halten biologische Gegenspieler die Schädlinge in Schach. Organische Düngung erhöht die Bodenfruchtbarkeit, während Hülsenfrüchte den Stickstoff aus der Luft kostenlos binden.

Die Kosten

Eine Untersuchung an der kanadischen University of British Columbia vom März 2017 prüft die Vor- und Nachteile des Öko-Landbaus betreffend unterschiedlicher Parameter wie Ertragssicherheit, Bodenqualität, Biodiversität und Beitrag zum Klimaschutz. Höhere Erträge beim Getreide durch organische Stickstoffeinträge beim Anbau von Hülsenfrüchten ist nur ein positives Ergebnis.

Eine größere organische Masse bindet mehr Kohlenstoff im Boden – ein wirksamer Schutz für das Klima. Auch in dieser Studie profitieren Boden und Wasser ganz eindeutig durch den Verzicht auf Pestizide. Dies wirkt sich positiv auf die Gesundheit des Landwirtes und seiner Mitarbeiter aus. Als Nachteil werden niedrigere Erträge und höhere Verbraucherpreise genannt.

Allerdings sind die wahren Kosten für die konventionelle Produktion billiger Lebensmittel keinesfalls in den niedrigen Preisen enthalten. Der hohe Einsatz an Chemikalien und flächendeckende Monokulturen hat zur Folge, dass immer mehr Böden erodieren und fruchtbarer Acker verloren geht. Strategien zur permanenten Ertragssteigerung ohne Rücksichtnahme auf die Bodengesundheit führen früher oder später in eine Sackgasse.

Ein UN-Bericht warnt vor katastrophalen Auswirken von Pflanzenschutzmitteln auf die Umwelt, Mensch und Gesellschaft. So sterben weltweit tausende Menschen an den Folgen eines überhöhten Chemikalieneinsatzes, vor allem in den ärmeren Ländern. Gerade fruchtbare Böden dürften für die Nahrungssicherheit, die sich Agrarkonzerne so gerne auf die Fahnen schreiben, weltweit an Bedeutung gewinnen.

Agrochemikalien gefährden bestäubende Insekten

In Gegenden, in denen viel Pflanzenschutzmittel gespritzt wird, leiden Imker unter besonders großen Verlusten. Die Bienen würden zunächst davon “betrunken”, berichtet ein Hobby-Imker, der nahe der tschechischen Grenze Bienen hält. In der Region bei Dresden starben in diesem Frühjahr auffällig viele Bienenvölker. Weil sie bei viel zu niedrigen Temperaturen losfliegen, sterben die Bienen an Unterkühlung.

Auf der anderen Seite der Grenze, wo keine Chemikalien versprüht werden, ginge es den Bienen deutlich besser. Bienen, die mit Pflanzenschutzmitteln vergiftet sind, sind anfälliger gegenüber Krankheiten wie Nosematose und Amerikanischer Faulbrut. Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass bereits geringe Dosen die kognitiven Prozesse irreversibel stören. Die betroffenen Bienen verlieren die Orientierung und sterben. Seit 2006 ist das Phänomen in den USA unter dem Namen Colony Collapse Dissorder (CCD) bekannt.

Besonders gefährlich sind Neonicotinoide wie Imidacloprid, Thiamethoxam und Clothianidin, deren Anwendung bereits eingeschränkt wurde. Glaubt man dem Biologen Peter Neuman vom Schweizer Institut für Bienenforschung, so hat eine vorbeugende Spritzung nicht nur den frühen Tod der Königinnen, sondern auch eine geringere Fortpflanzungsrate bei Wildbienen zur Folge. Das Heimtückische sei, dass derart behandelte Pflanzen von Bienen bevorzugt angesteuert würden.

Nun erwägt die EU-Kommission ein endgültiges Verbot der drei Gifte – aber nur im Freiland. In Gewächshäusern soll ihre Anwendung erlaubt bleiben. Mitte Mai 2017 will ein Experten-Gremium darüber beraten. Mit einer persönlichen Botschaft an Agrarminister Schmidt kann jeder der Forderung nach einem Totalverbot Nachdruck verleihen.

Source : https://www.heise.de/tp/features/Bald-mehr-Oeko-auf-deutschen-Aeckern-3700092.html?seite=all

Autor : Susanne Aigner