by Daisymupp | Mar 4, 2012 | Energie und Klima

Immer mehr ländliche Gemeinden und Regionen in Deutschland betreiben die “Energiewende von unten”, indem sie ihre Strom- und Wärmeversorgung selbst in die Hand nehmen.

“Es gibt einen Punkt, da gibt es kein Zurück mehr, sondern nur noch den Weg nach vorn.” Für Markus Bohnert, Forstrevierleiter der 2500-Seelen-Gemeinde St. Peter im Hochschwarzwald und heute einer der beiden Vorstände der Genossenschaft Bürgerenergie St. Peter, kam dieser Punkt ziemlich früh. Denn kurz nachdem sich die Initiatoren im Herbst 2008 zum ersten Mal zusammenfanden, entschloss man sich, ein externes Planungsbüro mit ins Boot zu holen, um die gemeinsame Idee eines lokalen Nahwärmenetzes zu konkretisieren. Nun waren die ersten Kosten absehbar, das Projekt nahm seinen Lauf.

Im Mai 2010 war Baubeginn, im November 2010 ging das erste Teilnetz in Betrieb und Ende September 2011 wurden die letzten der geplanten 166 Hausanschlüsse vollendet. Über fünf Millionen Euro wurden investiert, und die Rechnung ist für alle Beteiligten aufgegangen: Die Wärmeabnehmer im Dorf erhalten günstige und klimafreundliche Energie, 900.000 Liter Heizöl pro Jahr werden eingespart, und im Ort kan man sich über die Auszeichnung als sechzehntes “Bioenergiedorf” Baden-Württembergs freuen.

Bioenergiedorf St. Peter: Auf dem Land gibt es noch viel Potenzial für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Bild: Reinhard Huschke

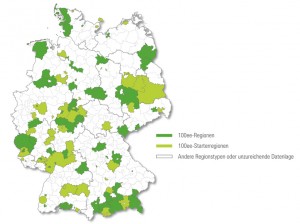

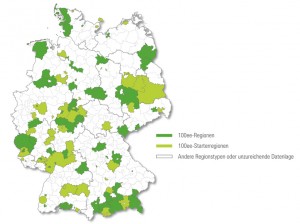

Eine Erfolgsgeschichte, derer es mittlerweile viele gibt. Denn die eigene Energie – sei es Strom oder Wärme oder beides – vor Ort selbst zu erzeugen, liegt im Trend: Nach Angabe des Kassler Kompetenznetzwerkes Dezentrale Energietechnologien (deENet) gab es im Januar 2012 bereits 129 100%-EE-Regionen, die sich das Ziel einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien gesetzt haben, mit knapp 19 Millionen Einwohnern. Hinzu kommen 76 Bioenergiedörfer, bei denen die Wärmegewinnung aus Biomasse im Vordergrund steht.

Ideelle und wirtschaftliche Motive gehen Hand in Hand

Um den Nutzen lokaler oder regionaler EE-Projekte zu erkennen, muss man nicht unbedingt das globale Argument des Klimaschutzes bemühen – es gibt auch ganz handfeste, ökonomisch begründbare Motive, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Im Idealfall profitiert eine Kommune durch die Selbstversorgung mit Energie gleich mehrfach: durch verlässliche, von den Preissteigerungen bei Öl und Gas weitgehend abgekoppelte Energiepreise, durch Gewinne aus dem Betrieb der Anlagen oder aus Pacht und Steuereinnahmen, durch Ankurbelung der lokalen Wirtschaft (wiederum verbunden mit Steuermehreinnahmen für die Kommune), wenn einheimische Betriebe an Bau, Betrieb und Wartung der Anlagen beteiligt werden oder die Zulieferung von nachwachsenden Rohstoffen übernehmen; und schließlich kann eine Gemeinde, die offen ist für neue Wege in der Energieversorgung, sogar einen touristisch verwertbaren Imagegewinn erzielen. Ebenfalls von Bedeutung, wenngleich nicht in Euro und Cent messbar, ist die stärkere Identifikation der Bürger mit ihrer Gemeinde durch gemeinsam verwirklichte Projekte.

Gemeinden und Regionen auf dem Weg in die Energieautonomie, Stand Januar 2012. Die grünen Flächen werden immer größer und umfassen mittlerweile knapp 30% der Republikfläche. Bild: deENet

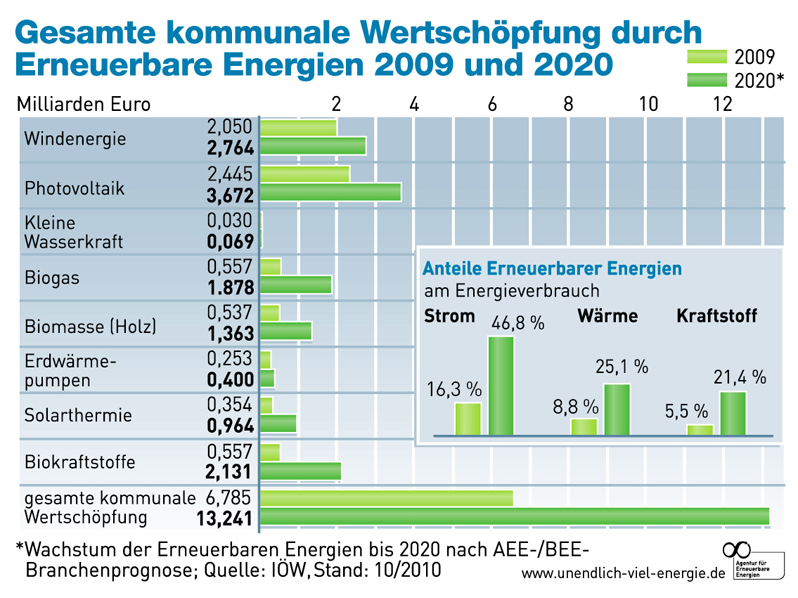

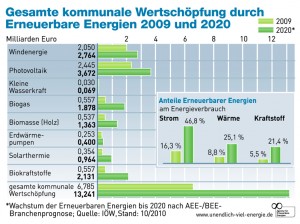

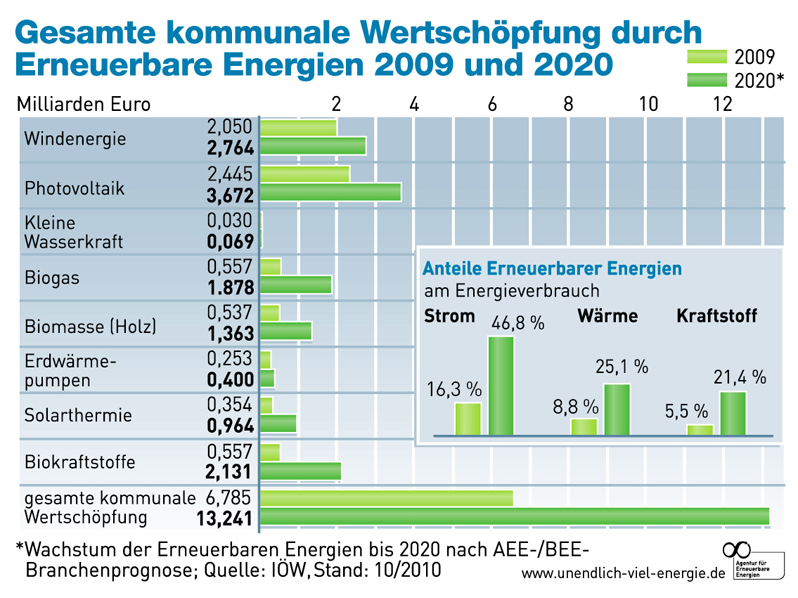

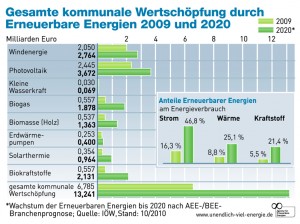

Den materiellen Gewinn, den die deutschen Kommunen Jahr für Jahr aus ihrem Engagement für die Erneuerbaren ziehen, hat das Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung im Jahr 2009 in einer Studie mit dem Titel “Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien” untersucht. Für das Jahr 2009 wurde eine Wertschöpfung von 6,8 Milliarden Euro hochgerechnet, wobei jeweils etwa ein Drittel auf die Energieträger Sonne und Wind entfallen. Im Jahr 2020 könnten es auf der Basis der Ausbauprognosen des Bundesverbandes Erneuerbare Energien (BEE) bereits über 13 Milliarden Euro sein.

Nicht nur das Klima profitiert: Projekte zur Energieautonomie zahlen sich auch wirtschaftlich aus. Bild: Agentur für Erneuerbare Energien

Die Chancen der eigenen Energieerzeugung stehen also außer Frage – trotzdem ist aus der Idee der Energieautonomie bisher noch keine Massenbewegung geworden. Rolf Pfeifer, Geschäftsführer des Freiburger Beratungsunternehmens Endura kommunal, weiß aus eigener Erfahrung, woran das liegt: “Es gibt viel zu wenig unabhängige Expertise.” Der Beratungsbedarf in den Gemeinden sei enorm, vielfach gäbe es nur laienhaftes Wissen oder gar Vorurteile gegenüber den Erneuerbaren, sodass sich viele Gemeinden “in einer Art Starrezustand” befänden. “Wenn man ihnen deutlich machen könnte, dass praktisch jede Gemeinde Potenzial hat, durch Einsatz erneuerbarer Energien oder Verbesserung der Energieeffizienz Kosten zu sparen und Gewinne zu machen, würde sich viel mehr bewegen.” Hilfreich seien deshalb positive Vorbilder wie die Bioenergiedörfer, aber ohne Anstoß von außen bewege sich in der Regel nichts.

Nur wenige Gemeinden schöpfen ihr Potenzial aus

Solche Anstöße kommen häufig von Seiten engagierter Bürger, noch häufiger allerdings von Seiten externer Projektentwickler. So wichtig Rolf Pfeifer es findet, dass “überhaupt etwas in Bewegung kommt”, so sehr bedauert er, dass sich Kommunen nur selten selbst engagieren. Er sieht insbesondere für ländlich geprägte Regionen einen großen Handlungsspielraum, da hier in der Regel genügend nutzbare Fläche für EE-Projekte vorhanden sei.

Deutlich mehr tun könnte sich nach Pfeifers Vorstellungen zum Beispiel in seinem Heimatland Baden-Württemberg. Im “Ländle” ist nach der grün-roten Regierungsübernahme ein Ende der bisherigen restriktiven Windkraftpolitik absehbar. “Viele Gemeinden mit windhöffigen Standorten geraten hier zunehmend unter Handlungsdruck durch Bürger und Projektentwickler”, hat der Endura-Geschäftsführer beobachtet. Die Entscheidung, das komplexe Thema einem Projektentwickler zu überlassen, sei da schnell getroffen, aber möglicherweise vorschnell: “Wenn eine Gemeinde das einzige Grundstück, das für eine Windanlage geeignet ist, an einen Investor gibt, ist ihr Potenzial möglicherweise für die nächsten 100 Jahre erschöpft.” Gemeinden sollten sich vor einer solchen Entscheidung zunächst in aller Ruhe Gedanken machen, wo sie grundsätzlich hinwollen und sich nicht von Externen in eine bestimmte Richtung drängen lassen.

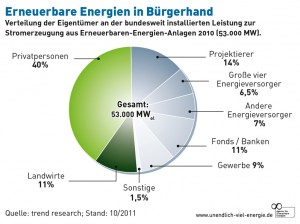

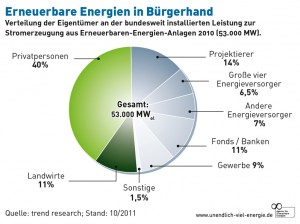

Dezentrale Struktur: Ein Großteil der EE-Erzeugung befindet sich in privater Hand. Der Anteil von Anlagen im kommunalen Eigentum ist allerdings noch verschwindend gering (unter "Sonstige"). Bild: Agentur für Erneuerbare Energien

Trotzdem passiere genau dies immer wieder: “Häufig lassen sich die Kommunen mit Brosamen abspeisen. Im Unterschied zu einer von einem Investor gebauten Windanlage kann eine Anlage im Eigentum der Gemeinde über 20 Jahre rund das Zehnfache einspielen. Die jährlichen Mehreinnahmen summieren sich leicht zu sechsstelligen Beträgen.” Von privaten Anlagen verblieben bei der Gemeinde nur die Pacht und die Gewerbesteuer, nicht aber die Einnahmen aus dem Energieverkauf, beispielsweise durch Einspeisevergütungen. Rolf Pfeifers Plädoyer ist daher eindeutig:

Wenn wir die Energiewende wirklich ernst nehmen, ist es dringend notwendig, die Kommunen zu stärken, indem sie selbst vom EE-Ausbau profitieren. Selbst an Energiegenossenschaften und Bürgeranlagen können sich nur die beteiligen, die Geld haben. Von einer kommunalen Anlage profitieren alle.

Das häufig vorgebrachte Argument, die Gemeinde habe nicht genügend finanzielle Mittel, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen, sei in der Regel nicht stichhaltig: “Es gibt hierfür angepasste Finanzierungsmodelle, die eine Finanzierung ohne Belastung des kommunalen Haushalts ermöglichen.” Als Beispiele nennt Pfeifer Kommunalbürgschaften oder den Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zu einem Zweckverband, um das finanzielle Risiko zu verteilen.

Vorreiterrolle für das Paderborner Land

Im Unterschied zu Rolf Pfeifer verfolgt Willi Ernst, Solarpionier der ersten Stunde, nicht in erster Linie das Ziel, dass die Kommunen selbst aktiv werden – ihm würde es schon genügen, wenn die kommunalen Verwaltungen in seiner Heimat Paderborn vielversprechende Initiativen von Seiten der Bürger nicht blockieren würden. “Dutzende von Bau- und Repowering-Anträgen für Windräder, die auf Genehmigung warten, werden durch Verwaltungshandeln sehr verzögert”, beklagt Ernst.

Dabei gäbe es viel Potenzial: Nach Ernsts Schätzung wäre eine Verdoppelung der Windleistung von aktuell rund 200 Megawatt allein durch Repowering möglich, durch Erschließung weiterer geeigneter Standorte sogar eine Verdreifachung. Bei der Solarenergie hält er langfristig sogar eine Steigerung um das 25-fache von aktuell 20 auf 500 Megawatt für möglich. Auch der Anteil von Biogas könnte von heute 7 Megawatt noch deutlich zulegen.

Um den heimischen Elan für die Energiewende nach den Ereignissen in Fukushima zu nutzen, berief Willi Ernst im Juni 2011 gemeinsam mit Gleichgesinnten den “Runden Tisch Paderborner Land 100% erneuerbar” ein. Der Name ist Programm: Die Region soll bei der hundertprozentigen Versorgung “eine Vorreiterrolle übernehmen”, die Energiewende soll hier deutlich schneller vonstatten gehen als im Bund. Um diese Ziele verbindlich festzuschreiben, strebt Ernst auch eine Aufnahme der Stadt Paderborn und anderer Gemeinden der Region in den Kreis der 100%-EE-Regionen an.

Heizzentrale in St. Peter: Der Holzhackschnitzel-Heizkessel mit 1,5 MW Leistung soll im Laufe dieses Jahres durch ein Holzgas-BHKW ergänzt werden. Bild: Reinhard Huschke

Um eine mögliche Blockadehaltung bei den Kommunen aufzuberechen, haben Willi Ernst und seine Mitstreiter einen “sozialverträglichen Ansatz” entwickelt. So sollen Bürger-Energiegenossenschaften, wie heute schon bei einigen Windparks der Fall, einen Teil ihrer Erlöse an die Gemeinden abgeben mit dem Ziel, Vereine oder sonstige soziale Aktivitäten zu fördern. Damit will man nicht nur “Zustimmung erkaufen”, sondern signalisieren, dass “nicht nur ein paar Private von einem EE-Projekt profitieren, sondern die ganze Region”. Dazu gehört auch ein Pachtkonzept, das das bei Windkraft übliche “Hauen und Stechen um Flächen” vermeiden soll, sowie die Option für die Gemeinden, den in der Region produzierten Strom unter Marktpreis einkaufen zu können.

Dies soll, wie Ernst betont, auch als “politisches Signal verstanden werden, dass Windstrom heute schon konkurrenzfähig zum klassischen Strommix” sei. Zum Beispiel sollten Kommunen, die Windkraft gefördert hätten, in Form günstiger Direktlieferverträge profitieren. Eine Gemeinde im Kreis Paderborn tut dies bereits: Einwohner von Lichtenau-Asseln können ihren Strom seit Mai 2011 direkt aus dem einheimischen Windpark zu einem Tarif beziehen, der fünf Prozent unter dem RWE-Standardtarif liegt. Um eine hundertprozentige Stromlieferung aus erneuerbaren Energien auch bei Windflaute zu sichern, kooperiert der Windparkbetreiber mit dem Leipziger Stromhändler Clean Energy Sourcing. “Dies ist meines Wissens der erste direkte EE-Stromliefervertrag in Deutschland”, freut sich Willi Ernst und hofft, dass das Angebot Schule machen wird.

Die eigenen Möglichkeiten erkennen

Wie gelangt man nun am besten zur kommunalen oder regionalen Energieautonomie? Rolf Pfeifer empfiehlt interessierten Gemeinden, in einem ersten Schritt die eigenen EE-Potenziale zu untersuchen und mögliche Akteure zu identifizieren. Welche erneuerbaren Energieträger könnten zum Einsatz kommen? Stehen geeignete Dächer für Photovoltaikanlagen zur Verfügung? Gibt es windhöffige Flächen? Ist ein geeigneter Flusslauf für die Installation eines Wasserkraftwerks vorhanden? Gibt es Forst- und/oder Landwirte in der näheren Umgebung, die Biomasse anbauen und liefern können?

Außer der Energieerzeugung sollte man bei der Entwicklung eines kommunalen Energiekonzeptes auch das Thema Energieeffizienz auf dem Plan haben. Vielleicht lässt sich ja durch energetische Sanierungen von Privathäusern und öffentlichen Bauten schon so viel Energie einsparen, dass eine geringere Energieproduktion ausreicht, um die Gemeinde “100 Prozent erneuerbar” zu machen.

Bei der ersten Orientierung kann ein Blick auf andere Gemeinden hilfreich sein, die den Weg zur Energieautonomie bereits eingeschlagen haben. Eine Übersicht vermitteln einschlägige Internetseiten und Publikationen, die auch sonst umfangreiche Hinweise zur Planung und Realisierung regionaler EE-Projekte geben (siehe Kasten 1). Eine schnelle Übersicht über rund 120 Best-Practice-Beispiele kann man sich beispielsweise im Kommunalatlas verschaffen.

Eins zu eins lassen sich die Erfahrungen anderer Gemeinden allerdings nicht übernehmen, wie Rolf Pfeifer betont: “Jede Gemeinde ist einzigartig. Sie können ein Konzept niemals einfach kopieren.” Deshalb kann es bereits in der Anfangsphase sinnvoll sein, kompetente Fachleute hinzuzuziehen, die einen “Blick” für verborgene Potenziale haben. Möglicherweise finden sich diese ja sogar im Ort selbst.

Kasten 1 : Infos zur kommunalen Energieautonomie

- Literatursammlung unter www.energieautonome-kommunen.de

- Kraftwerke für jedermann

- Erneuerbare-Energie-Projekte in Kommunen – Erfolgreiche Planung und Umsetzung

- Kompass für die Entwicklung nachhaltiger 100%-Erneuerbare-Energie-Regionen

- Regionale Erfolgsbeispiele auf dem Weg zu 100% EE

- Leitfaden “Wege zum Bioenergiedorf”

Hat man sich eine qualitative Übersicht verschafft, folgt im zweiten Schritt eine quantitative Bestandsaufnahme und Datenerhebung zu Erzeugungspotenzialen und Energieverbräuchen im Ort. Diese mündet in die Formulierung konkreter Projektvorschläge, die im dritten Schritt auf ihre Machbarkeit und die Auswirkungen auf die Gemeinde untersucht werden.

Sichtbare Fortschritte sind wichtig

An diesem Punkt weiß die Gemeinde, was sie will und was (vermutlich) geht und was nicht. Trotzdem, die Mühsal der Ebene beginnt erst jetzt, im vierten Schritt, der Projektplanung und -finanzierung: “EE-Projekte sind oft nicht trivial”, weiß Rolf Pfeifer. Von juristischen Fragen über Finanzierungsmöglichkeiten, Förderprogramme und Betreibermodelle bis hin zu technischen Details gibt es eine Menge zu klären. “Diese Komplexität überfordert viele Gemeinden, die hierfür weder über ausreichend Personal noch über die nötige Expertise verfügen.” Leider komme es dann nicht selten vor, dass die im Rahmen des Konzeptes ermittelten Projektideen den fünften und letzten Schritt – die Umsetzung – gar nicht mehr erlebten. Deshalb begleitet Rolf Pfeifer seine Projekte vorzugsweise auch in der Realisierungsphase weiter. “Der Erfolg eines guten Konzeptes zeigt sich nicht an der Menge des produzierten Papiers, sondern an der Anzahl der im Anschluss erfolgreich umgesetzten Projekte”, so sein Credo.

In St. Peter hat man sich von der Größe der Aufgabe nicht bange machen lassen. Relativ schnell sei klar gewesen, dass das Nahwärmeprojekt in Form einer Genossenschaft organisiert werden sollte, “um selbständig und unabhängig von politischen Fraktionen agieren zu können”, so Genossenschaftsvorstand Markus Bohnert. Eine Realisierung in kommunaler Regie habe nie zur Debatte gestanden. “Persönlich glaube ich auch, dass durch die Genossenschaft eine deutlich größere Akzeptanz in der Bevölkerung entstanden ist. Die jährlichen Mitgliederversammlungen der Genossenschaft sorgen für größere Transparenz, als dies bei einem kommunalen Eigenbetrieb der Fall gewesen wäre.” Vom persönlichen Einsatz der Initiatoren einmal ganz abgesehen: Hätte die Gemeinde diese ehrenamtlich erbrachten Leistungen einkaufen müssen, wäre wohl nichts aus dem Projekt geworden: “Das wäre ein Betrag in der Größenordnung von 200-300.000 Euro gewesen, den man dann auf den Wärmepreis hätte umlegen müssen”, schätzt Bohnert.

Ganz auf die eigenen Kräfte haben sich Markus Bohnert und seine Mitstreiter allerdings auch nicht verlassen: “Wir haben es bewusst anders gemacht als andere Projekte, die vollkommen auf Eigeninitiative setzen.” So wurde frühzeitig ein externes Planungsbüro eingebunden, um von vornherein fachliche Unterstützung zu haben. So sei es möglich gewesen, bald “Nägel mit Köpfen” zu machen. “Es war optimal, dass wir nach 18 Monaten mit dem Netzbau beginnen konnten.” Die Genossenschaft war gegründet, die Finanzierung gestemmt und die technischen Vorabklärungen gemacht. “Wenn ein Projekt zu lange im eigenen Saft gärt, wird es für die Mitglieder ein Problem, weil sie dann nicht mehr dran glauben. Es muss sichtbar vorangehen.” Jede Verzögerung hätte zudem die Kosten weiter in die Höhe getrieben.

Das größte Bauvorhaben seit dem Kloster: Neun Kilometer Wärmeleitungen wurden in den Straßen des Schwarzwalddorfes St. Peter verlegt. Bild: Bürgerenergie St. Peter eG

Von Anfang an seien die Bürger sehr offen für das Nahwärmeprojekt gewesen, erzählt Bohnert, selbst die Beeinträchtigungen durch zweijährige Bauphase wurde weitgehen klaglos toleriert. “Immerhin war das die größte Baumaßnahme im Ort seit dem Bau des Klosters.” Die geringen Widerstände in der Bevölkerung mögen auch damit zusammenhängen, dass St. Peter bereits eine Tradition in der Nutzung erneuerbarer Energien hat. Bei der Stromversorgung ist die Energieautonomie mit mehreren Windrädern, Wasserkraftwerken und Photovoltaikanlagen schon lange erreicht. Im Wärmebereich gab es bereits diverse solarthermische Anlagen und Holzheizungen. Da war das Nahwärmenetz sozusagen das Tüpfelchen auf dem i, wenn auch ein großes.

Nahwärmenetz St. Peter

- Trassenlänge 9.000 m inkl. Hausanschlüsse

- Versorgung von 60% der Privathaushalte im Ortskern sowie der öffentlichen Gebäude

- 166 Wärmeabnehmer

- Leistung Hackschnitzelkessel 1,5-2,0 MW (thermisch)

- Holzgas-BHKW (geplant für 2012): 330 kW (thermisch), 180 kW (elektrisch)

- 2 Ölkessel für Notfälle und Spitzenlast, Leistung 1.750 kW bzw. 920 kW

- Wärmeerzeugung 7.000 MWh/a, Stromerzeugung 1.100 MWh/a

- Anteil Energieerzeugung aus Holzhackschnitzeln > 90%

- Ersatz von 900.000 l Heizöl

- Einsparung von 2.700 t CO2

- Investitionskosten 5,13 Mio. Euro, davon 1,25 Mio. Euro aus Fördermitteln und Baukostenzuschüssen der Anschlussnehmer

- Kosten pro Hausanschluss 3.000-7.000 Euro (zzgl. KfW-Zuschuss von durchschnittlich 3.000 Euro)

Quelle: Bürgerenergie St. Peter eG

Wesentlich für das Gelingen des Millionenprojektes war zudem die frühzeitige Einbindung aller relevanten Akteure. Die Gemeinde signalisierte, die kommunalen Gebäude an das Wärmenetz anschließen zu wollen, auch das Kloster wurde zum Wärme-Großabnehmer. Baufirmen und Brennstofflieferanten aus dem Ort oder der Nachbarschaft wurden bei der Auftragsvergabe bevorzugt und sind, ebenso wie die Wärmeabnehmer, entscheidungsbefugte Mitglieder der Genossenschaft. Im Unterschied zu einem Investorenprojekt profitieren die Wärmeabnehmer von einer Energieversorgung zum Selbstkostenpreis, es gibt keine Gewinnmarge. Und auch diejenigen, die weder als Wärmeabnehmer noch als Lieferant unmittelbare Nutznießer sind, sollen langfristig beteiligt werden: In der Satzung der Genossenschaft ist – analog zu Willi Ernsts Konzept in Paderborn – festgelegt, dass künftige Überschüsse sozialen und karitativen Ziele in der Gemeinde zugute kommen sollen.

Energie vom Land für die Städte

Dass man in St. Peter nicht nur auf Strom-, sondern auch auf Wärmeautonomie gesetzt hat, findet Rolf Pfeifer vorbildlich: “Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es ein riesiges Problem, dass sich die ganze Welt über die Stromproduktion unterhält, weil sich dort die größten Margen erwirtschaften lassen. Dabei macht Strom nur 20 Prozent unseres privaten Energieverbrauchs aus.” Man müsse eigentlich sehr viel mehr in Wärmeanlagen und Nahwärmenetze investieren, “aber das ist ein sehr aufwändiges Geschäft, jeden einzelnen Haushalt von einem Anschluss zu überzeugen. Deshalb fällt das Thema Wärme oft hinten runter.”

Auch beim Nahwärmeprojekt in St. Peter war es die entscheidende Hürde, eine “kritische Anschlussdichte” zu erreichen. Als Kriterium wurde festgelegt, dass auf 100 m Leitung mindestens 10.000 Liter Öl ersetzt werden mussten. Straße für Straße wurde hierfür Überzeugungsarbeit geleistet. Wer dem Anschluss an das Wärmenetz zustimmte, profitiert heute von einem Kostenvorteil von rund 25 Prozent im Vergleich zum aktuellen Heizölpreis und kann sich zudem auf eine langfristige Preisstabilität verlassen, da zwei Drittel des Nahwärmepreises auf die Investitionskosten mit langfristiger Zinsbindung entfallen und somit nicht steigen können.

Ob Strom oder Wärme, trotz aufmerksamkeits- und finanzstarker Großprojekte wie Offshore-Windparks und Desertec geht der Trend zur Regionalisierung weiter, da sind sich die befragten Experten einig. “Großkraftwerke sind nur nötig, um Deutschland als Industriestandort zu sichern”, betont Rolf Pfeifer. “Für die Privathaushalte würde man mit den Erneuerbaren locker hinkommen.” Auch in der Gründung vieler neuer Stadt- und Gemeindewerke drücke sich dieser Trend zur Regionalisierung aus. “Ich bin sicher, dass sich in den Kommunen in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine enorme Dynamik entfalten wird. Wir stehen noch am Anfang eines langwierigen Prozesses, merken aber schon, wie es rumort.”

Auch Willi Ernst sieht die ländlichen Gemeinden und Regionen vor einer großen Zukunftsaufgabe. Sie müssten langfristig nicht nur sich selbst, sondern auch die benachbarten Großstädte mit Energie beliefern, da diese nicht genügend Flächenpotenzial für eine Selbstversorgung aus erneuerbaren Energien hätten. “Früher wurde das Land aus den Städten mit Energie beliefert, in Zukunft muss der ländliche Raum die städtischen Ballungsgebiete mitversorgen. Über das Gelingen der nationalen Energiewende wird also in den Dörfern entschieden.”

Source : http://www.heise.de/tp/artikel/36/36464/1.html

Von Reinhard Huschke in Telepolis > Energie

by Daisymupp | Aug 8, 2011 | Energie und Klima, Erneuerbare Energien

Trotz des oberflächlichen Konsenses für die Umstellung auf ein regeneratives Energiesystem werden ambitionierte Großprojekte hierzulande derzeit ausschließlich in Form der Offshore-Windparks realisiert. Und so schreitet die Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energiequellen mit jährlich lediglich etwa einem Prozentpunkt Zuwachs voran. Bei dieser Geschwindigkeit würde es noch über 70 Jahre dauern, bis eine vollständige regenerative Stromerzeugung realisiert wäre. Und dann blieben noch die Umstellung des Verkehrssystems und der Wärmeerzeugung auf erneuerbare Energien.

Illustration: Christopher Stark. Ausgangsbilder: Soul Free, Rainer Sturm, Ra Boe, Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Mit einer einzigen Regenerativ-Sonderzone könnte auf einen Schlag ein Fünftel des nationalen Strombedarfs gedeckt werden. Im Folgenden soll erläutert werden, wie eine solche Sonderzone in strukturschwachen Gebieten Ostdeutschlands realisiert und konkret ausgestaltet werden könnte.

Ansätze einer zukunftsorientierten ländlichen Entwicklung

Welche Zukunft steht den ländlichen Regionen Ostdeutschlands bevor? Demographisch betrachtet wird sie aller Voraussicht nach ziemlich menschenleer sein. Das Statistische Bundesamt rechnet mit einem Rückgang der Bevölkerung um knapp ein Drittel bis zum Jahr 2060. Die ostdeutschen Bundesländer wissen um diese Zahlen und erkennen weitgehend an, dass diese Entwicklung trotz verschiedener staatlicher Bemühungen wohl nicht grundlegend aufzuhalten sein wird.

Vier Möglichkeiten, mit dem Problem der Entvölkerung ganzer Landstriche umzugehen, sind vorstellbar:

- Die demographische Entwicklung wird anerkannt und es wird versucht, durch verschiedene Maßnahmen, z.B. durch Strukturanpassungen des Zentrale-Orte-Musters, die Auswirkungen abzufedern.

- Eine massenhafte Immigration von Ausländern nach Ostdeutschland wird vorangetrieben, um den demographischen Trend umzukehren

- Dörfer und ländliche Regionen nutzen den Umbau des Energiesystems hin zu erneuerbaren Energien für ihre Eigenversorgung und für die ökonomische Stabilisierung

- Die Entvölkerung wird für den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien zur Versorgung der Ballungsgebiete genutzt. Zu diesem Zweck wird eine oder werden mehrere Regenerativ-Sonderzonen errichtet.

Die zuständigen Ministerien der betroffenen Bundesländer verfolgen im Großen und Ganzen Ansatz Nr. 1, also “Weitermachen und Hoffen, dass alles nicht so schlimm wird”. Ansatz Nr. 2 wird im allgemein eher immigrations- und ausländerfeindlichen politischen Klima nicht umsetzbar sein. Ansatz Nr. 3 klingt auf den ersten Blick überzeugend, reicht aber nicht aus. Warum soll hier erörtert werden:

In der Folge der UN-Agenda 21 seit den 1990er Jahren und der sogenannten Lokalen Agenda 21 bekam die bundesdeutsche Regionalpolitik neuen Schwung und es entstanden und entstehen seither eine Vielzahl regionaler nachhaltigkeits- bzw. ökologieorientierter Entwicklungs- und Energiekonzepte. Die konsequenteste Form sind hierbei Energie-Autarkie-Regionen, z.B. sogenannte “Bioenergie-Dörfer”, die sich durch den Einsatz erneuerbarer Energien selbst versorgen.

Solche Ansätze sind zwar lobenswert und deuten in die richtige Richtung, leider taugen sie nur bedingt zur regenerativen Vollversorgung der Städte und Ballungsräume, in denen nun einmal der allergrößte Teil der Bevölkerung lebt. Neben der bestehenden Kleinstaaterei und einer ausschließlichen Fixierung auf das Lokale und Ländliche muss der Blick aber für das große Ganze geweitet werden. Nur dann können die nationalen Zielvorgaben für die Umwandlung des Energiesystems erreicht werden. Da erneuerbare Energien hierzulande sehr viel mehr Raum benötigen, als etwa Atom- und Kohlekraft, müssen die ländlichen Regionen zwangsläufig zu Stromlieferregionen für die Städte werden. Ob das nun gefällt oder nicht.

Eine Regenerativ-Sonderzone hat hier den Vorteil, dass nicht der gesamte ländliche Raum für erneuerbare Energien “umfunktioniert” werden muss, sondern nur einige, besonders wenig genutzte Gebiete. Die Idee einer Sonderzone stellt sich vor allem dem Ansatz Nr. 1 entgegen und will Ergänzung zum Ansatz Nr. 3 sein.

Bevor über das Wie, also über die Ausgestaltung einer solchen Sonderzone nachgedacht werden kann, muss zunächst das Wo erörtert werden. Schließlich ist die hohe Konzentration nur einer privilegierten Landnutzungsart regenerativer Energieerzeugung in einem Gebiet, in dem bereits andere Landnutzungen vorherrschen, schwierig zu realisieren.

Fragen der Standortfindung

Das Suchgebiet für eine Regenerativ-Sonderzone soll sich aus zweierlei Gründen auf Ostdeutschland beschränken. Zum einen leiden ostdeutsche Bundesländer, (insbesondere im ländlichen Norden) unter massiven Bevölkerungsverlusten. Zum anderen besteht eine verhältnismäßig sehr geringe Bevölkerungsdichte von häufig nur etwa 50 Personen pro km2. Die Nutzungskonkurrenz durch Industrie, Gewerbe und Wohnen ist daher vergleichsweise gering und die Zukunftsperspektiven sehen dunkel aus. Es muss nach Konzepten gesucht werden, die negative Entwicklung in diesen Regionen aufzufangen oder die Region anderweitig nutzbar zu machen.

Um in Ostdeutschland einen oder mehrere am besten geeignete Standorte für eine solche Sonderzone zu finden, bietet es sich an, eine Vielzahl unterschiedlicher statistischer, politischer und naturräumlicher Indikatoren als Grundlage zu verwenden. Mit Hilfe einer Heuristik, also einer groben, rechnerischen Suchmethode bestehend aus gewichteten Faktoren, soll die Standortfindung so weit wie möglich objektiviert werden.

Welches Kriterienbündel mit welcher Gewichtung für eine Regenerativ-Sonderzone sinnvoll erscheint, ist in der Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Faktoren und Gewichtung für den Standort einer Regenerativ-Sonderzone (1=niedrigste, 20=höchste Gewichtung)

Die Nutzungskonkurrenz fließt als stärkster Faktor ein. Schließlich steht und fällt die Realisierung einer Sonderzone mit diesem Faktor. Fragen der Akzeptanz, der allgemeinen politischen Landschaft und der Demographie spielen eine große Rolle, da in einer funktionierenden Demokratie nichts gegen die Bevölkerung durchgesetzt werden kann (und darf). Die demographischen Faktoren geben darüber hinaus einen Hinweis auf die mit der Zeit zunehmende Eignung der Gebiete – etwa durch eine natürliche Entsiedlung als Folge des Bevölkerungsrückgangs und der Abwanderung. Die naturräumlichen Faktoren spielen vor allem bezüglich der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit eine Rolle.

Neben den hier dargestellten Faktoren gehen noch die allgemeine Bewertung der Raumplanung und des bisherigen Ausbaus der erneuerbaren Energien auf Landesebene als zwei kleinere Faktoren ein. Hiermit soll berücksichtigt werden, wie günstig das jeweilige politische Klima für eine Regenerativ-Sonderzone ist.

Die rechnerische Auswertung der Heuristik erfolgt auf Kreisebene, da dies die kleinste administrative Ebene ist, auf der fast alle relevanten, staatlich erfassten Statistiken verfügbar sind. Herausgenommen wurden lediglich die kreisfreien Städte, da sie für die Errichtung der hier vorgestellten Sonderzone ungeeignet sind. Aus Abbildung 2 wird ersichtlich, welche Kreise am besten und welche am schlechtesten als Standort geeignet sind (hohe Punktezahl = gute Eignung, niedrige Punktzahl = schlechte Eignung).

Abbildung 2: Ergebnis der Suchheuristik: Eignung der Kreise

Die günstigsten Gebiete sind nun ungefähr identifiziert. Wo ganz genau eine oder mehrere Regenerativ-Sonderzonen entstehen sollen, wird später erörtert. Zunächst soll dargelegt werden, wie die konkrete Ausgestaltung einer solchen Zone aussehen könnte.

Die Ausgestaltung einer Regenerativ-Sonderzone

In einer Regenerativ-Sonderzone sollen alle vertretbaren Potentiale erneuerbarer Energien in einem begrenzten Raum genutzt werden.

Der hier vorgestellte Ansatz verzichtet auf die Energieerzeugungsarten Photovoltaik, Geo-, Solarthermie und Wasserkraft und konzentriert sich ausschließlich auf Bio- und Windenergie. Der Grund für den Ausschluss der anderen Erzeugungsarten ist bei der Wasserkraft, dass die Potentiale bereits größtenteils ausgebaut sind und bei der Solarthermie, dass sie zur Stromerzeugung in Mitteleuropa ungeeignet ist. Die Nutzung der Photovoltaik erscheint auf Hausdächern sinnvoll, die langfristige Versiegelung landwirtschaftlicher Flächen im großen Maßstab wird vom Autor jedoch als wenig ökologisch angesehen. Zudem kann die Photovoltaik derzeit in puncto ökonomischer Effizienz (Energieoutput im Verhältnis zur Investition) noch nicht mit der Bio- und Windenergie konkurrieren. Die Geothermie ist derzeit noch nicht ökonomisch effizient und es bleibt die Frage, ob sie es in absehbarer Zeit werden wird. Insofern soll auch diese erneuerbare Energiequelle nicht Gegenstand der Betrachtung hier sein.

Im Folgenden wird dargelegt, wie Windenergie und Bioenergie möglichst effizient und sinnvoll in einer Regenerativ-Sonderzone zum Einsatz kommen können. Zunächst soll die optimale Ausgestaltung der Bioenergie-Erzeugung, dann der Windenergienutzung erläutert werden.

Bioenergie und Transportinfrastruktur

In der Bundesrepublik bestehen überwiegend dezentrale Biogas-Produktionsanlagen, welche von einem oder wenigen Landwirten betrieben werden. Meist wird die Biomasse, also die sogenannte Ganzpflanzensilage (gehäckselte ganze Pflanzen) zusammen mit Mist und oder Gülle im Nassfermentationsverfahren zu Biogas umgewandelt. Dies wird dann in einem dezentralen Blockheizkraftwerk vor Ort verbrannt und so Elektrizität erzeugt. Der Transport der Biomasse erfolgt in der Regel mit einem Traktor direkt vom Feld zur Anlage. Die zurückzulegenden Strecken liegen hierbei bei wenigen Kilometern. Bei Großanlagen wird die Biomasse zum Teil mit LKW oder auch mit Traktoren über zig Kilometer weit transportiert, was ökologisch fragwürdig ist.

In einer Regenerativ-Sonderzone muss der Transport zwar zwangsläufig über etwas größere Distanzen erfolgen als bei einem kleinen Bauernhof, jedoch kann durch den intelligenten Einsatz der effizientesten Transporttechnologien und einer optimalen Infrastruktur gewährleistet werden, dass der Energieaufwand für den Transport dennoch gering ist.

Die Sonderzone soll in zusammenhängende Einzelzonen unterteilt sein, um Transportwege zu minimieren. Als sinnvoll erscheint die Segmentierung in eine Sechseck-Wabenstruktur mit zwei Hierarchiestufen – in sieben große Sechsecke, welche jeweils sechzehn 10-km-Sechseckzonen enthalten. Eine solche Raumunterteilung ist ganz frei der Theorie der Zentralen Orte des Geographen Walter Christaller (1893 – 1963) entlehnt.[1]

Innerhalb jeder der kleinen Sechseck-Zonen mit einer Breite von 10 km von Ecke zu Ecke beträgt die durchschnittliche für Biomasse zurückzulegende Distanz ca. 4,12 km. Dies ist die Distanz, die von einem LKW oder Traktor zurückgelegt werden muss, bis die Biomasse an einem Umladepunkt auf die Schiene verladen wird, um zur zentralen Biogasanlage in einem der großen Sechseck-Zonen zu gelangen (siehe Abbildungen 3 und 4).

Abbildung 3: Infrastruktur der Sonderzone und Einteilung in Sechseck-Zonen.

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Transportes der Biomasse hin zur Biogasanlage.

Bei der hier vorgeschlagenen Regenerativ-Sonderzone mit einem Gesamtdurchmesser von etwa 100 km bestünde die oben erörterte Transport-Infrastruktur aus 7 dezentralen Biogasanlagen (grüne Punkte). Durch die umgebenden Waben würden dann jeweils drei gerade Gleisabschnitte (gestrichelte Linien) führen, die jede der sechzehn 10-km-Sechseck-Waben an einem Punkt berühren.

Der in Abbildung 4 schematisch dargestellte Abtransport der Biomasse soll vom Umladepunkt aus (rote Punkte) durch den Einsatz eines Güterzugs erfolgen, da der Rollwiderstand der Gleise erheblich geringer ist als Reifen auf einer Straße. Der Zug ist auf dem Land das energieeffizienteste Transportmittel. Dies gilt insbesondere für Elektroloks, die gegenüber Dieselloks über einen deutlich höheren energetischen Wirkungsgrad verfügen. Elektroloks können in einer Regenerativ-Sonderzone mit dem erzeugten Ökostrom betrieben werden. Da der genaue Zeitpunkt der Biomassetransporte hin zur Biogasanlage nicht auf die Stunde oder den Tag genau erfolgen muss, so kann die Bahn für die Transporte zu Starkwindzeiten fahren, um weniger Energiespeicherung notwendig zu machen.

Um das Transportgewicht und -volumen deutlich zu reduzieren, muss die Biomasse gehäckselt und entwässert werden. Das Häckseln geschieht sinnvollerweise direkt auf dem Feld bei der Ernte und die Entwässerung kann im Bahnwaggon, wie in Abbildung 4 simplifiziert dargestellt, erfolgen.

Neben einer effizienten Transportinfrastruktur sprechen auch weitere Aspekte für die Produktion von Bioenergie innerhalb einer Sonderzone: So kann hier durch die großen Mengen erzeugten Biogases eine höhere energetische Effizienz durch den Einsatz eines zentralen Gas-und-Dampf (GuD) Kraftwerks an Stelle dezentraler Blockheizkraftwerke realisiert werden. Die Stromerzeugungsleistung steigt hier auf knapp 60% – gegenüber etwas unter 40% bei Blockheizkraftwerken. Auch sind Großanlagen deutlich günstiger in Bau und Betrieb und weisen weniger Verluste auf als eine Vielzahl kleiner Anlagen. Das GuD-Kraftwerk kann neben Biogas auch Wasserstoff aus der Speicherung überschüssigen Windstroms mitverbrennen.

An Stelle der meist eingesetzten Nassfermentation soll ausschließlich auf die Trockenfermentation gesetzt werden. Hier werden nur pflanzliche Stoffe (ohne Mist und Gülle) in Biogas umgewandelt. Vorteile dieses Verfahrens sind geringere Wärmeverluste beim Gärprozess und ein einfacherer Umgang mit der Biomasse in der Biogasanlage (die Biomasse kann direkt im Transportcontainer verbleiben und dort in Biogas umgewandelt werden).

Die bei der Biogaserzeugung anfallenden Gärreste können zu landwirtschaftlichem Dünger weiterverarbeitet oder direkt als Dünger wieder auf die Felder gebracht werden. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die dann höhere Gesamteffizienz der Energienutzung sinnvoll. Ausserdem muss so erheblich weniger klimaschädlicher Stickstoffdünger eingesetzt werden.

Um die ökologische Nachhaltigkeit zu garantieren, muss die Fläche des Maisanbaus in einer Regenerativ-Sonderzone begrenzt werden. Aufgrund der hohen Eignung von Mais für die Biogasproduktion könnte es sonst zu einer Ausweitung von Monokulturen kommen. Der Maisanbau könnte auf 50% aller landwirtschaftlicher Flächen begrenzt werden. Eine Mindestquote für den Anbau von mehrjährigem Agrarholz bzw. Kurzumtriebsplantagen (z.B. 10-20%) und für Winterroggen (z.B. 20%) könnte die ökologische Verträglichkeit ergänzen – je nach den naturräumlichen Begebenheiten im jeweiligen Sonderzonengebiet. Darüber hinaus sollten breite Ackerrandstreifen im Sinne des Artenschutzes und des Landschaftsbildes dort hinzugefügt werden, wo sie bisher fehlen oder dort wo die Felder sehr groß sind.

Die Ausgestaltung einer Regenerativ-Sonderzone: Windenergie

Die Windenergie ist neben der Wasserkraft und der Solarthermie die derzeit am weitesten entwickelte regenerative Energieerzeugungsart. Sie ist hierbei im Gegensatz zu den beiden erstgenannten flächendeckend im Gebiet Ostdeutschlands einsetzbar.

Der Ausbau der Windenergie findet hierzulande in “Eignungsgebieten” statt. In anderen Gebieten dürfen keine Windkraftanlagen errichtet werden. Die Eignungsgebiete sind meist sehr klein im Bereich von Hektarn und selten wesentlich größer. Die Regenerativ-Sonderzone soll mit einigen Einschränkungen ein einziges Eignungsgebiet sein.

Um die Windkraftanlagen in den Binnenlandstandorten effizient betreiben zu können, insbesondere im mittleren oder südlichen Ostdeutschland mit durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von 4 bis 5 m/s, darf es keine Höhenbegrenzung in einer Sonderzone geben.

Abbildung 5: Durchschnittliche Windgeschwindigkeiten in Ostdeutschland

Der Grund ist, dass je höher die Windkraftanlagen sind, sie desto mehr Energie erzeugen (allerdings mit abnehmendem Zuwachs). Der Unterschied zwischen einem Windkraftwerk mit einer Nabenhöhe von 100 Metern zu einem mit 160 Metern Höhe beträgt auf das Jahr gerechnet im Inland etwa ein Viertel des Energieoutputs.

Bisher gibt es lediglich Gittermasten aus Stahl, die bis zu einer Höhe von 160 Meter reichen. Der Materialeinsatz von Gittermasten ist deutlich geringer als bei klassisch eingesetzten Stahltürmen oder Beton-Stahl-Hybridtürmen und sie können nach dem Rückbau vollständig verwertet werden. In einer Regenerativ-Sonderzone sollen derartige Gittermasten in Kombination mit sehr großen 6 MW Windkraftanlagen zum Einsatz kommen. Die Anlagen sollen in einem gleichmäßigen Muster in technisch optimalen Abständen von 756 Metern (sechs Rotordurchmesser Distanz) zueinander errichtet werden. Dies entspricht einer Gesamtzahl von 115,4 Anlagen pro 10-Km-Sechseckzone.

Der Abstand der WKA zueinander darf grundsätzlich nicht zu gering sein, da es sonst zu Abschattungen und Luftverwirbelungen kommt, was sich wiederum negativ auf die Erträge und die Haltbarkeit der Anlagen auswirkt. Durch Abschattungseffekte liegt der gesamte Ertrag eines Windparks (“Parkwirkungsgrad”) mit Abständen von fünf Rotordurchmessern z.B. um etwa 12% niedriger, als wenn es keine Abschattungseffekte gäbe. Durch den Bau unterschiedlich hoher benachbarter Windkraftanlagen (etwa abwechselnd 130 m und 160 m) können die Abschattungseffekte reduziert werden, sofern sie an bestimmten Stellen zu hoch sein sollten.

Abbildung 6 zeigt die Dichte von Windkraftanlagen innerhalb einer der vorgeschlagenen Sonderzonen-Standorte. Wie eine Koexistenz intensiver Wind- und Bioenergienutzung und der vor Ort ansässigen Bevölkerung bestehen kann, soll im folgenden Kapitel zur Akzeptanz diskutiert werden.

Abbildung 6: Darstellung der einzelnen Standorte für Windkraftanlagen (grüne Punkte) und Ortschaften (orange/gelbe Punkte) in einer exemplarischen Regenerativ-Sonderzone

Energiespeicherung und Netzausbau

Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energieträger selber und der Transportinfrastruktur ist auch der Ausbau der Stromnetze unabdingbar, wenn eine Regenerativ-Sonderzone mit zig Gigawatt Leistung ins bestehende Netz integriert werden soll. Konkret hieße dies, dass neue Höchstspannungsleitungen gebaut werden müssten.

Um Widerstände der Bevölkerung gar nicht erst entstehen zu lassen und andere negative soziale Kosten durch Oberleitungen zu minimieren, sollen vor allem bestehende Hochspannungstrassen ausgebaut werden. Dies kann geschehen, indem alte Leitungen an den selben Masten durch moderne Hochtemperaturleitungen mit einer 60% bis 100% höheren Kapazität ausgetauscht werden. Sollten weitere Trassen notwendig werden, so sind diese unterirdisch zu verlegen, da solche Leitungen langfristig günstiger in der Wartung sind und ökologisch weniger schädlich.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der geregelt werden müsste, ist die Energiespeicherung. Da die Leistung der eingesetzten Windenergie zufällig schwankt, die Stromnachfrage aber jeden Tag in etwa gleich verläuft, muss sowohl mit der Speicherung von Biogas, als auch mit der Speicherung überschüssigen Stroms, der in Starkwindzeiten anfällt (und nicht ins Netz eingespeist werden kann), entgegengesteuert werden. Das produzierte Biogas und die im Speicher befindliche Energie werden in Zeiten geringer Windgeschwindigkeiten eingespeist. Zu den anderen Zeiten produziert fast ausschließlich der Wind die Elektrizität. Diese ergänzende Kombination unterschiedlicher erneuerbarer Energieerzeugungsarten wird Kombikraftwerk genannt.

Die Speicherung der überschüssigen Windenergie bei hohem Windaufkommen kann entweder in einem Pumpspeicherkraftwerk mit Wasser, durch die unterirdische Speicherung von komprimierter Luft oder die Umwandlung des Stroms in Wasserstoff erfolgen.

Finanzierung, Eigentümerstruktur

Insgesamt ist mit einem riesigen Investitionsbedarf in Höhe einer schätzungsweise zweistelligen Milliardensumme für die Errichtung einer Regenerativ-Sonderzone zu rechnen. Daher müsste für die Finanzierung über die beschriebenen regionalen Strukturen hinaus eine nationale Finanzierungsstrategie bestehen – möglicherweise mit Unterstützung der Bundesregierung.

Im Sinne der Akzeptanz ist es wichtig, Finanzierungsinstrumente für eine Sonderzone zu nutzen, die langfristig und stabil sind. Die Abhängigkeit vom stark schwankenden und wenig zuverlässigen internationalen Aktien- und Finanzsystem sollte daher vermieden werden.

Bei anderen großmaßstäbigen erneuerbaren Erzeugungsstrukturen (wie etwa der Offshore-Windenergie) tritt das Energiekartell (En.BW, Vattenfall, RWE und e.on) in Erscheinung. Als Investoren oder Teilhaber einer Regenerativ-Sonderzone sollen sie herausgehalten werden. Nur so kann die Oligopolmacht und Preisdiktatur dieser Unternehmen langfristig gebrochen werden. Auch das rein renditeorientierte Verhalten dieser Unternehmen, welches am anti-ökologischen Kurs des Ausbaus der Kohlekraft und dem Festhalten an der Atomenergie deutlich wird, unterstreicht diese Notwendigkeit.

Ebenso wie die Finanzierung nicht durch große Einzelakteure dominiert werden darf, soll auch die Gesellschaftsform nicht hierarchisch und von oben herab gelenkt sein. Das Modell der Genossenschaft könnte für eine Regenerativ-Sonderzone die günstigste Variante sein. Die Genossenschaft hat den Vorteil, dass sich in ihr verschiedenste Akteure engagieren können: von privaten Investoren, über Bewohner oder Landwirte vor Ort, bis zu Personen aus der Regionalpolitik. Hierbei hat jede Partei das gleiche Stimmrecht. In Befragungen wird das Genossenschaftsmodell in ländlichen Gebieten meist verhältnismäßig positiv bewertet, was für eine Umsetzbarkeit insgesamt positiv zu bewerten ist.

Ein Investitions-Kooperationsprojekt aus einer zu gründenden Genossenschaft,und bereits bestehenden bundesweit agierenden Ökostrom-Genossenschaften wäre eine weitere Möglichkeit, Kapital und Fachwissen einzubringen.

Nutzungskonflikte, Akzeptanz und Lösungsmöglichkeiten

Auch in den dünn besiedelten, ländlichen Gebieten Ostdeutschlands besteht eine hohe Landnutzungskonkurrenz von erneuerbaren Energien und verschiedenen anderen Nutzungsarten. Daneben bestehen Gesetze und Planungsvorschriften, welche auf kommunaler sowie auf Landes- und Bundesebene zu berücksichtigen sind. Diese Voraussetzungen machen es nicht leicht, wie hier vorgeschlagen, einen “großen Wurf” zu realisieren.

Die wichtigsten Landnutzungskonkurrenzen stellen neben Siedlungen unterschiedlich restriktive Schutzgebiete dar, vor allem Naturschutzgebiete und Nationalparks, in denen weder Landwirtschaft, noch Windkraftanlagen betrieben werden dürfen. Weitere wichtige Nutzungskonkurrenzen sind Gewässer und Infrastruktur wie Hochspannungsmasten oder Straßen. Zu vielen dieser Landschaftselemente bestehen Mindestabstandspflichten, vor allem für die Windenergienutzung, von meist einigen hundert Metern bis etwa 1 km.

In Abbildung 7 sind alle wesentlichen Gebiete, in denen eine Sonderzone nicht errichtet werden darf, rot eingefärbt. Die grünen Flächen repräsentieren die nutzbaren Gebiete, die gelben und andersfarbigen Gebiete können theoretisch genutzt werden. Hier wäre dies aber aufgrund des Vorhandenseins (weniger restriktiver) Schutzgebiete eventuell umstritten. Die Nutzung erneuerbarer Energien ist in den grünen Gebieten im Prinzip nur durch Siedlungen, Infrastruktur und vereinzelte Landschaftselemente wie Gewässer eingeschränkt.

Um die “grünen” und andersfarbigen Gebiete wie z.B. Landschaftsschutzgebiete wirklich für eine Regenerativ-Sonderzone nutzen zu können, müsste die Bundesregierung aktiv werden. Konkret heißt das, dass es für die Realisierung eines Bundesgesetzes bedarf, welches die Blockaden auf regionaler und auf Ebene des betroffenen Bundeslandes löst und eine unbürokratische Lösung ermöglicht. Ein solches Gesetz müsste auch eine Ausnahme von bestehenden Abstandsregelungen für diesen begrenzten Raum sowie die Aufhebung der dort geltenden Imissionsschutzrichtlinien erwirken. Auch Lösungen einer teilweisen oder vollständigen Entsiedlung bzw. Entschädigungen könnten in einem solchen Gesetz verankert werden, ähnlich wie im Bundesberggesetz.

Abbildung 7: Vier mögliche Sonderzonenstandorte und relevante Schutzgebiete

Die ungefähren möglichen Lagen für eine oder mehrere Sonderzonen sind in Abbildung 7 dargestellt. Die Modularität der Unterteilung in Sechsecke lässt es hierbei zu, einzelne 10-Km-Sechseckmodule herauszunehmen, sofern sie über einem besonders schützenswerten Gebiet oder einer größeren Siedlung liegen. So sind auch die in Abbildungen 7 und 9 dargestellten Vorschläge für Sonderzonen nicht kreisrund, sondern “angeknabbert”. Natürlich wäre es auch vorstellbar, alle grünen Bereiche zur Sonderzone zu machen, jedoch ist die hohe räumliche Konzentration im Hinblick auf den Ausbau der speziellen Infrastruktur von Vorteil. Der Grund, weshalb keine der Sonderzonen direkt bis an die Ostsee heranreicht, ist, daß diese Gebiete stark touristisch genutzt sind und somit trotz ihrer theoretischen Eignung für eine Sonderzone ausgeschlossen werden sollen (der Tourismus ist schließlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region).

Die Frage, wie im Falle einer konkreten Umsetzung mit Einzelkonflikten umgegangen werden kann, soll anhand der vier Beispiele in Abbildung 8 aufgezeigt werden.

Wie hier unschwer erkennbar ist, bestehen trotz der vergleichsweise niedrigen Siedlungsdichte einige Flächenkonkurrenzen zwischen Siedlungen (kleine, orange Punkte) und Windkraftanlagen (apfelgrüne Punkte). Für die betrachteten 10-Km-Sechseckzonen mit einer Fläche von 64,95 km2 ergeben sich jeweils etwa zwischen zwei und fünfzehn Überschneidungen von Windkraftstandorten und Siedlungen oder anderen Landschaftselementen (unmittelbare Nachbarschaft oder Überschneidung).

Abbildung 8: Pragmatischer Umgang mit auftretenden Raumnutzungskonflikten

Bei Beispiel Nr. 1 besteht Raumnutzungskonkurrenz zwischen zwei Windkraftanlagen und zwei Weilern, einer Straße (rot) und einem See. Die untere WKA am See könnte unter Inkaufnahme eines etwas geringeren Parkwirkungsgrads stattdessen 50 m weiter nordwestlich errichtet werden. Die obere Windkraftanlage, welche möglicherweise zu nah (weniger als eine Nabenhöhe Distanz) an der Straße steht, könnte dementsprechend 50 m weiter südlich errichtet werden. Die Abstände zu den Weilern betrügen dann in beiden Fällen etwas mehr als der Sicherheitsabstand einer Nabenhöhe. Bei Aufhebung der geltenden Abstandsregelungen in der Sonderzone wäre hier aber auch ein geringerer Abstand möglich.

Bei Beispiel Nr. 2 besteht ein möglicherweise zu geringer Abstand zu einem Dorf. Da mehr Menschen in einem Dorf wohnen als in einem Weiler, ist hier auch mehr Rücksicht zu nehmen. Der Bau dieser Anlage könnte entweder ganz entfallen oder ihr geplanter Standort könnte, wiederum unter Inkaufnahme eines geringeren Parkwirkungsgrads, um 100 m weiter nach Norden verlegt werden. Bei den Beispielen Nr. 3 und Nr. 4 sind Straßen, eine größere Siedlung und ein kleiner Fluss vorhanden. Auch hier könnte die geringfügige Verschiebung oder ein Wegfall dieser Anlagenstandorte erfolgen.

Dies sind theoretische Beispiele. Bei einer tatsächlichen Umsetzung einer Sonderzone wäre vor allem aber auch mit dem Konfliktfaktor Zivilgesellschaft zu rechnen, der sehr viel komplexere Problemstellungen aufwirft und dem mit technokratischen Lösungsansätzen nicht beizukommen ist (siehe auch Stuttgart 21).

Es geht also um die Frage der Akzeptanz. Der einfachste Weg, die Bewohner des Gebietes einer Regenerativ-Sonderzone zu überzeugen, dürften finanzielle Entschädigungen sein. Solche könnten für alle Anwohner auf Dauer gezahlt werden. Aufgrund der äußerst geringen Bevölkerungsdichte in den betrachteten Gebieten von etwa 50 Einwohnern je Quadratkilometer wären Entschädigungszahlungen eine realistische Option. Wenn zum Beispiel ein Cent je produzierter Kilowattstunde innerhalb der Sonderzone als Entschädigung an die Bewohner gezahlt würde, dann bedeutete dies eine Summe von etwa 5.645 Euro pro Jahr und Bewohner bzw. 22.580 Euro für eine vierköpfige Familie.[2]

Am meisten Geld an der Windenergie würden Landwirte verdienen. Bei einer Pacht von etwa 18.000 Euro pro WKA im Jahr und der geplanten extrem hohen Dichte von Anlagen, dürfte das für die betroffenen Landwirte beträchtliche Mehreinnahmen bedeuten.

Natürlich wird all das Geld am Ende nicht alle überzeugen. Zum Beispiel wohlhabende Menschen, die bewusst in die Einöde ziehen, um die “ungestörte Natur” zu genießen.

Die Konfliktpotentiale der Bioenergie dürften geringer ausfallen, da bereits Landwirtschaft in diesen Gebieten betrieben wird und sich lediglich der Anbau der Feldfrüchte etwas ändern würde. Hauptproblem dürfte hier sein, dass Landwirte einen Teil ihrer Eigenständigkeit aufgeben müssten.

Das häufig gegen die Bioenergie ins Spiel gebrachte Argument, der Anbau von Pflanzen für die Energiegewinnung sei eine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion, dürfte bei Landwirten die mit Bioenergie besser verdienen als mit Nahrungsmitteln, keine so große Rolle spielen. Um dennoch kurz auf diesen Punkt einzugehen: Über 60% der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland werden zur Futtermittelproduktion verschwendet. Halbierte man den gesamtgesellschaftlich und ökologisch fragwürdigen Fleischkonsum durch politische Maßnahmen (etwa durch eine Strafsteuer), so könnten entsprechend knapp 30% der Flächen frei werden – ein Teil davon könnte problemlos für die Bioenergiegewinnung genutzt werden und es bliebe immer noch genug Fläche für zusätzliche Ackerrandstreifen, neue Ökolandbauflächen oder sogar neue Naturschutzgebiete.

Schwieriger dürfte es wie gesagt sein, alle Landwirte davon zu überzeugen, bei einer mehr oder weniger “von oben” initiierten Sonderzone mitzumachen, insbesondere dann, wenn sie schlechte Erinnerungen an die rücksichtslose Enteignungs- und Bevormundungspolitik der DDR im Bereich der Landwirtschaft haben.

Die Fragen der Akzeptanz können an dieser Stelle nicht abschließend geklärt werden. Wesentliche finanzielle Mehreinnahmen und die tatsächliche Beteiligung der Bewohner am Planungs- und Entscheidungsprozess, dürften aber zwei wesentliche Schlüssel für die Umsetzbarkeit sein.

Was bringt die Sonderzone?

Die Erträge, welche mit einer Regenerativ-Sonderzone zu erwirtschaften sind, schwanken bei den hier dargestellten Vorschlägen zwischen 40 und 115 TWh pro Jahr. Bei einer gesamten Bruttostromerzeugung in Deutschland von etwa 597 Terawattstunden (2009), würde dies für die größte hier dargestellte Sonderzone, Vorschlag Nr. 2, einen Anteil der nationalen Stromerzeugung von 19,5% bedeuten. Bei Realisierung aller vier Vorschläge könnte etwas über 60% des gesamten Stromerzeugung erreicht werden. Zusätzlich fällt z. B. bei Vorschlag Nr. 2 eine Wärmeleistung von 390 MW an, welche für die Fernwärmeversorgung eines Ballungsgebietes genutzt werden kann.

Abbildung 9: Eignung für eine Regenerativ-Sonderzone auf Kreisebene und mögliche Standorte

Die in der Tabelle 1 aufgestellte Potentialberechnung geht von verschiedenen Einschränkungen in der Flächennutzung aus, die hier erläutert werden sollen: Die ausschöpfbaren Potentiale der Bioenergie in der Sonderzone ergeben sich aus folgender Rechnung: Alle landwirtschaftlichen Flächen im Gebiet sollen vollständig für Energiepflanzen genutzt werden, abzüglich 15% für Ackerrandstreifen und den Ausbau der ökologischen Landwirtschaft.

Für die Windenergie errechnen sich die Potentiale aus allen Flächen der Sonderzone, abzüglich Siedlungsgsflächen und abzüglich pauschal 10% der Fläche, da mit weiteren kleinräumigen Hindernissen, etwa Gewässern, einzelnen Häusern oder anderweitig hinderlichen Raumelementen zu rechnen ist.

| Tabelle 1: Potentiale verschiedener Sonderzonen-Vorschläge |

| Sonderzone – |

Vorschlag 1 |

Vorschlag 2 |

Vorschlag 3 |

Vorschlag 4 |

| Zahl der Sechseck-Zonen |

78 |

78 |

67 |

27 |

| Flächen Windenergie |

| Abzug: Siedlungsflächen |

-7% bis -10% |

-6% bis -8% |

-6% bis -8% |

-6% |

Abzug: nicht nutzbarer Flächen von

der Gesamtfläche |

-10% |

-10% |

-10% |

-10% |

| Insgesamt nutzbare Fläche Wind |

81% bis 84% |

83% bis 85% |

83% bis 85% |

84% bis 85% |

| Flächen Bioenergie |

| Flächenanteil Landwirtschaft |

57% bis 69% |

52% bis 68% |

50% bis 74% |

50% bis 63% |

Abzugsflächen für Rückzugsflächen

und Ökolandbau |

-15% |

-15% |

-15% |

-15% |

| Insgesamt nutzbare Fläche Bioenergie |

49% bis 58% |

44% bis 58% |

42% bis 63% |

42% bis 54% |

| Ertragspotentiale |

| Windenergie TWh/a

(installierte Leistung) |

108,3

(44,7 GW) |

109,8

(45,3 GW) |

94,6

(39,1 GW) |

38,2

(15,8 GW) |

| Bioenergie TWh/a Strom / Wärme

(Ges. elektrische- / Wärmeleistung in GW) |

7,0 / 4,7

(0,59 / 0,39) |

6,8 / 4,5

(0,57 / 0,38) |

5,9 / 3,9

(0,50 / 0,33) |

2,2 / 1,5

(0,18 / 0,12) |

| Jährliche Stromerträge

(installierte Leistung) |

115,3 TWh

(45,3 GW) |

116,5 TWh

(45,9 GW) |

100,1 TWh

(39,6 GW) |

40,4 TWh

(16,0 GW) |

| Anteil an nationaler Stromerzeugung |

19,3% |

19,5% |

16,8% |

6,8% |

Zum Schluss…

Die Umstellung des Energiesystems auf erneuerbare Energien benötigt Raum, der in einem dicht besiedelten Land knapp ist. Um die Vollversorgung der Ballungsräume mit regenerativer Energie in Zukunft zu ermöglichen, wird man mittelfristig nicht umhinkommen, große, bisher ungenutzte Landesteile im ländlichen Raum für die Energiegewinnung umzunutzen. Das Entwicklungstempo muss im Hinblick auf die Regenerativ-Ausbauziele stark erhöht werden. Dies bedeutet auch, dass an die Stelle regionalistischer Kleinstaaterei eine stärker gesamtgesellschaftlich orientierte Perspektive treten muss – schließlich ist auch die Energieversorgung überregional.

Die Errichtung einer oder mehrerer Regenerativ-Sonderzonen ist zugleich eine vielversprechende Chance für ländliche Gebiete und eine Möglichkeit, die politisch gesetzten Ziele hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien zu erreichen.

Auch wenn die Realisierung hierzulande aufgrund der angesprochenen Widerstandspotentiale und der hohen Landnutzungsdichte nicht erfolgen sollte, so kann das Konzept als Beitrag zur allgemeinen Diskussion um erneuerbare Energien gesehen werden.

Vielleicht hat die Regenerativ-Sonderzone hierzulande auch erst in Zukunft eine Chance, wenn der demographische Wandel in den ländlichen Räumen Ostdeutschlands das Problem der Nutzungskonkurrenz durch menschliche Aktivitäten gelöst hat.

Quelle: ‘Möglichkeiten der ökologisch und ökonomisch sinnvollen Abgrenzung und Ausgestaltung einer “Regenerativ-Sonderzone” zur ausschließlichen Erzeugung erneuerbarer Energie in strukturschwachen Gebieten Ostdeutschlands’ (Diplomarbeit, Fachbereich Geographie an der Universität Hamburg, Dezember 2010/Christopher Stark). Siehe auch www.christopherstark.de/diplomarbeit. Weitere Quellen im Literaturverzeichnis der Diplomarbeit.

Dieser Text sowie die zugrundeliegende Diplomarbeit mit all den dargestellten Grafiken und Karten sind unter der folgenden Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: CC-BY-SA-3.0.

Text übernommen von http://www.heise.de/tp/artikel/35/35250/1.html in Telepolis > Energie